リーガルAIとは?契約書管理・法律業務をAIが支援するサービスの最新動向

2025年に入り、AIという言葉を聞かない日がないほど日常や仕事に対するAIの影響が大きくなりました。

Artificial(人工的な)Intelligence(知能・知性)の略称でAIと呼び、人間の知能をコンピューターやシステムで再現するもの、つまりは人工知能を指します。

これまでは製造や流通といった場面で多く使われてきましたが、近年では医療や芸術の分野にも応用され始め、大きな議論を呼んでいます。

この記事では、AIが法務分野でどのように活用されているのか、近時の動向を解説します。

【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験

👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー

👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで

👉 不足している条項をAIが提案

リーガルAIとは

リーガルAIに決まった定義はありませんが、ここでは「リーガルテックのうち、法務分野におけるAI(人工知能)支援サービス」として説明していきます。

リーガルテックとは、IT技術によって法務分野の業務を効率化するサービスのことで、そのうちAIを使った技術としては、契約書等レビューサービスや検索支援サービスなどがあります。

・契約書等レビューサービス

契約書案などについて、不足している条項や不利になる条項を選び、ときに修正案を提案してくれるサービスです。

・検索支援サービス

必要な法令や裁判例、書籍などを検索できるサービスです。

AIの登場前からありますが、AIが質問に回答する形式で検索結果が表示されるサービスが登場し、キーワードなど検索条件が不明な場合でも必要な情報にたどり着けるよう改善されております。

これらのサービスについて、さらに詳しく説明します。

法律業務を支援するAI技術

AIの1番の利点は、人間では見落としがちな視点や項目もフォローしてくれる点にあります。

・契約書等レビューとAI

契約書は長大でありかつ個性があるという、法務泣かせのチェック対象です。

過去の類似の契約書と照らし合わせ、今回の事案の個性を確認し、最新の法改正をにらみつつ、一つずつ条項を確認していく手間があります。

AIを使うと、ほかのデータと照合し、不利な条項を抽出してくれます。この作業だけでもかなり楽になりますが、「抜け」の発見も非常に役立つでしょう。

1つひとつ条項をみていく作業過程では、「ある」条項はチェックできるのですが、「ない」条項をチェックするのは見落としがちです。

AIによって、この「ない」条項の指摘がもらえるのは非常に助かります。

・検索支援サービスとAI

リーガルAIによって効率化したのは、「隣の本棚も検索される」点にあります。

つまり、今までは既知の範囲で検索をかけていたものが、AIが挟まることでより広く横断的な、いわば存在にすら気付いていなかった「隣の本棚」にまで検索できるようになるのです。

質問に回答するという自然言語処理は、一人の人間では網羅し切れない法務分野だからこそより輝きます。

従来の法務業務との違い

従来法務分野は職人的な業務でした。今も傾向は変わっていませんが、職人の作業の一部をリーガルAIが担ってくれています。

契約書レビューを例にとると、契約書案に対して過去の類似の契約書、同じ相手方との契約書などを引っ張り出してきて比較検討します。

過去の契約書などを出してくるところからすでに経験がないとできない作業です。

さらに、契約書の中のたくさんの条項には、キーとなる条項があります。ないと契約自体が無効になる条項、書き方によって有利不利が容易に変わり得る条項、事案に応じて変化させる必要のある条項などです。

AIは、これらのキーになる条項を1つひとつチェックし、法務上の問題点をピックアップします。また、最新の法改正で修正すべき点があれば、やはりピックアップしてくれるのです。さらに、ピックアップした点について修正案を作成します。

つまり、リーガルAIは「過去の類似の契約書などのピックアップ」「キーとなる条項のピックアップ」「法改正により修正が必要になった条項のピックアップ」「修正案」を、瞬時に回答してくれるのです。

もちろん、AIのチェックが必要十分で正しいものかどうかについて、さらに確認するために人間の職人的能力が必要ですが、1次チェックをしてもらえるだけで作業工数が大幅に削減できます。

"AIが“考える”ではなく、あなたの判断を支える「法務パートナー」

LAWGUEは、契約書レビューに必要な比較・修正・条文検索をAIが支援。

自社ナレッジと外部情報を組み合わせ、常に正確で最新の判断を後押しします。

人の経験を活かしながら、レビューの質とスピードを両立。

👉 3分でわかる資料を見る

リーガルチェックの重要性

企業活動は、利益を上げる前に適法でなければなりません。違法な活動により利益を上げたとしても、コンプライアンス意識が高まっている現代では持続的な経済活動は営めません。

リーガルチェックは、持続的な企業活動を実現するために必要不可欠な業務です。

リーガルチェックは、以下のような効能をもたらします。

- 違法・不当な行為を未然に防ぐ

- 法令で許された範囲内で最大限の利益をもたらすよう交渉するための武器になる

- 企業内外からの紛争リスクを減らし、将来的なリーガルコストの削減に繋がる

- コンプライアンス強化により、企業価値が高まる

このようなリーガルチェックの重要性を考えたとき、AIはどのような効果を上げられるのでしょうか。

人的ミスを減らす効果

まず、リーガルチェックを人に任せた場合と比べて考えてみます。

・違法不当な行為を防ぐ機能

違法不当な行為をどの程度防げるかは、結局チェック者の能力によってしまうものです。担当者がチェックできた範囲でのみ防げるわけで、担当者が気付かなかった点は、将来のリーガルリスクとして残り続けます。

AIであれば、AIによる一次的チェックとのダブルチェックになり、人的ミスが起こり得る可能性を減らすことができます。

・最大限の利益をもたらす効果

違法・不当でない企業活動に限定できたとして、次に、その中でいかに利益を最大化するかが企業目標になります。

リーガルチェックでは、自社に有利になるよう(あるいは不利なことにならないよう)契約条項などを修正します。

これも、違法不当な行為のチェックと同様、人間によるチェックでは限界がありますが、リーガルAIのアシストを得ることで、見逃しを減らすことが可能です。

・紛争リスクを軽減する機能

リーガルチェックの役目として、トラブルになりにくくするという点が挙げられます。

紛争リスクを減らすには、契約を守りやすくする(破らないで済むようにする)ことと、破ってしまった場合に適切に処理できるようにすることの2点が大事です。

ただ、人の頭だけで将来のことをすべて考慮しておくのは困難であり、リーガルAIのサポートを得て条項を練っておくことが重要になります。

業務効率化への貢献

こうした人的ミスの軽減をAIに担わせるのではなく、多くの人を雇うことで実現することもある程度は可能です。

ただ、AIであれば、時間的場所的コストの削減に繋がるケースが多いでしょう。

・時間的コスト

契約書レビューを例に挙げると、過去の契約書を取り出してくるのに人の手が入るとどうしても限界があります。

人の手によるレビューの場合、まず契約書の保管場所に行き、取り出してきて、契約書集の中から該当の契約書を(時に複数)ピックアップし、ほかの人も検討できるようコピーを取って、ようやくレビューが始まるのが一般的です。

AIをうまく使えば、クリック1つで該当条項にアクセスでき、修正案まで一覧できます。

・場所的コスト

AIというよりリーガルテック全般の話になりますが、電子契約などとの接続により、物理的な保管場所の概念が不要になります。

これはリモートワークと相性がよく、契約書レビューのために出社するという手間が減るのがメリットです。

AIによる法律業務支援の現状

それでは、AIによる法務分野の支援は、現状どのように進んでいるのでしょうか。

欧米では、法務分野に詳しい小規模スタートアップのリーガルテックシステムを、法務分野にそこまで詳しくはないが技術的な優位性を持つ老舗リーガルテック企業が買収する動きが強まっています。かゆいところに手が届くシステムが手に入りやすくなってきたといえるでしょう。

日本では、長らく弁護士法との関係が問題にされてきました。

そんな中、2023年8月に公表された「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」という法務省のガイドラインがきっかけとなり、急速にAIが導入され始めています。

契約書レビュー・分析

弁護士法との関係を考える前に、リーガルAIによる契約書レビューの仕組みを概観してみます。多くの契約書レビューは、以下のような流れになっているでしょう。

①大量の契約書データを学習させる

②自然言語処理と機械学習技術を活用して契約書を分析させる

③法律用語やよくある契約条項をチェックできるように設計する

①~③が揃ったものがいわゆるAI契約書レビューサービスになります。

ここに契約書をアップロードすると、AIが以下のように動きます。

④アップロードされた書面を解析する

⑤条項の不備を検出する

⑥条項中の不利益記載を検出する

⑦条項間の相互矛盾を検出する

⑧法令との整合性に問題がある点を検出する

⑨⑤~⑧に対し、必要な修正案を作成する

⑤~⑧の精度は、各サービスによって異なります。また、当該業界特有のチェック項目もあり、⑧としてチェックできるようカスタマイズが必要な場合もあります。

法的リサーチの効率化

リーガルリサーチにおいても、AIは大量のデータを読み込み、必要な情報をアウトプットするという仕組みの大枠は変わりません。

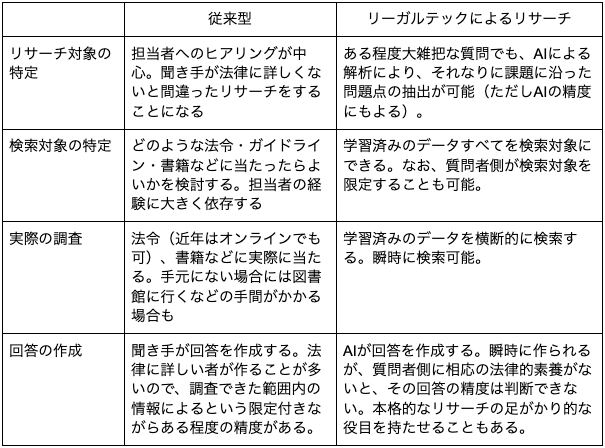

従来型のリサーチと比較すると、以下の表のようにまとめられます。

弁護士法との関係性

以上のようなリーガルAIについて、先に述べた法務省ガイドラインに照らし合わせて、その適法性について解説していきます。

一番の問題とされてきたのは、弁護士法72条との関係でした。

弁護士法72条は、以下のような定めです。

弁護士(中略)でない者は、報酬を得る目的で(中略)法律事件に関して鑑定(中略)その他の法律事務を取り扱(う)(中略)ことを業とすることができない。(後略)

これはいわゆる非弁行為の禁止といわれるものです。

リーガルリサーチは「法律事件」(要は事件性)に関するものではなく一般的な法律知識を聞くものであれば、弁護士法との問題は起こりにくいといえます。

問題は契約書レビューです。契約書のチェックは、従来弁護士など専門家が行ってきたものであり、それをAIが行うことは、弁護士法に違反するのではないか、という疑問が呈されてきました。

非弁行為に該当する可能性

弁護士法72条は大きく分けて3つの要件があります。それぞれみていきましょう。

①「報酬を得る目的」

法務省ガイドラインによれば、サブスクリプション利用料や会費などの名目であっても、サービスとの対価関係があれば「報酬を得る目的」に当たるとされています。無償のサービスはほとんどありません。そのため、原則として「報酬を得る目的」に当たるでしょう。

②「法律事件」

どのようなものが「法律事件」に当たるかは意見が割れるところですが、仮に事件性(権利義務に争いがあること)を必要とした場合であれば、「通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の話合いや法的問題点の検討」は「法律事件」に該当しないことになります。

契約書レビューを使う場面は「通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の話合い」でしょうから、原則として「法律事件」を扱ってはいないと考えられます。

ただ、事件性を必要としない説も有力で、「法律事件」に当たる可能性もあるため注意が必要です。

③「鑑定」「法律事務」

鑑定は専門的な法律知識に基づいて法的見解を述べること、法律事務とは法律上の効果を変動させる事項を処理することとされています。

法務省ガイドラインは種々述べていますが、契約書作成・審査サービスにおいては、要は個別の事情を考慮したアウトプットになっているかで判断されるようです。

以上を前提にすると、AIを用いたサービスが非弁行為に当たらないようにするには、事件性を必要とする説であれば、個別事情から離れた相当程度の一般性抽象性が必要ということになります。

とりあえずの基準は示されたわけですが、どの程度の一般性があればよいかはなお解釈の余地(裁判所が判断する余地)があり、許される限界はいまだ不透明です。

有資格者の関与の必要性

続けて法務省ガイドラインは、

ⅰ 弁護士が、契約書レビューサービスを利用した結果も踏まえて審査対象となる契約書などを自ら精査し、必要に応じて自ら修正を行う方法でこのサービスを利用するとき

または

ⅱ その企業の勤務弁護士が、ⅰの方法でこのサービスを利用するとき

であれば、弁護士法72条の3要件に該当したとしても弁護士法72条に通常反しないとしています。

ⅰやⅱの場合は、実質的に弁護士が業務を行っており、当該サービスはあくまでそのサポートをしている場合ですから、ある意味当然とはいえるでしょう。

ただ、ガイドラインに明記されたことで、企業内部に弁護士がいることの重要性が高まったといえます。

すなわち、違法になる可能性が否定できないサービスを導入する場合、弁護士のチェックを噛ませれば適法になる可能性が高まるわけです。

具体的には、外部弁護士にサービス(またはアウトプット)を提供し業務時間を減らすことで報酬を圧縮する(ⅰの場合)、企業内弁護士を採用する(ⅱの場合)といういずれかの枠組みが考えられます。

"AIが“考える”ではなく、あなたの判断を支える「法務パートナー」

LAWGUEは、契約書レビューに必要な比較・修正・条文検索をAIが支援。

自社ナレッジと外部情報を組み合わせ、常に正確で最新の判断を後押しします。

人の経験を活かしながら、レビューの質とスピードを両立。

👉 3分でわかる資料を見る

導入時の注意点

リーガルAIは業務効率化に欠かせないツールになりつつありますが、実際に導入する際にはどのような点に注意すればよいでしょうか。

よくある導入ステップごとに注意点をみていきます。

①必要な機能の選定

まず、どのような機能が必要なのかを選定します。

法務部など、使用が予想される部門にヒアリングをするのがよいでしょう。

この選定作業をしっかり行っておかないと、後にミスマッチが生じてしまいます。

②ツールの選定

必要な機能が決まったら、どのサービスにするか、どのようなスペックにするかを決めていきます。

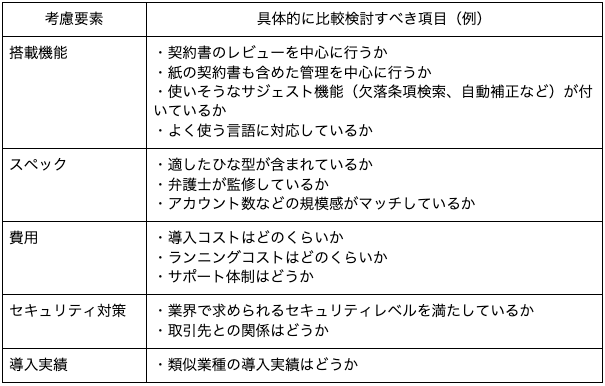

注意する考慮要素は、一般的には以下のようなものです。

- 搭載機能

- スペック(ひな型の種類や数、容量など)

- 費用(導入コスト、ランニングコスト)

- セキュリティ対策

- 導入実績(取引先の状況を含む)

③トライアル

ここで十分に問題点を出しておかないと、後から改修すると無駄なコストがかかる場合があります。

④導入、カスタマイズ

導入後も、定期的に問題点の洗い出しを続けます。

適切なツール選定

ツール選定に当たっての考慮要素を、以下にまとめておきます。

セキュリティ対策

契約書のデータをクラウドに置くことのリスクのほか、リモートワーク対応などによって外部からのアクセスができることのリスクもあります。

そこで、セキュリティ対策としていくつか考えられます。

・データそのもののセキュリティ

まず、契約書を電子的に扱うことになるため、データそのもののセキュリティを高める必要があります。

①暗号化

保存時や通信時など、データを暗号化し漏えいのリスクを減らします。

②バックアップ

ランサムウェアなどに備え、別に保存しておくことも有用です。

・人的なミスを減らすセキュリティ

データのセキュリティを高めても、それを扱う人間側に隙があると意味がありません。人的なミスを減らすセキュリティ対策も検討します。

①アクセス制御

契約書などのデータにアクセスできる人間を限定し、権限を設定します。

②認証

多段階認証などの認証方法を設定します。業務効率との兼ね合いを検討すべき場合もあります。

③ログ管理

誰がいつアクセスしたかのログを管理しておきます。もしものときのリカバリーが速くなります。

社内体制の整備

さらに、リーガルAIを導入する際には、社内体制を整備しておくことも重要です。

とくに法務部門とIT部門の連携が非常に大切だといえます。

・法務部門

従来法務を一手に担ってきた部門です。リーガルAIの導入によって、役割が大きく変わるわけではありません。

ほかの部門(営業、開発など)から契約書の案が届き、レビューし、修正案を戻します。

ただ、そこにAIを挟むことで、レビューの効率化・高速化を図ることが可能です。法務が充実している企業はほとんどみたことがなく、どこも慢性的な人材不足ですが、効率化を図ることで少ない人数でも回せる業務が拡大します。

・IT部門

リーガルテックは、導入後に課題を抽出し改善していく作業がとても大切です。法務にマッチしていない技術をいくら導入しても、より手間がかかってしまいます。

そこで、IT部門は、法務部門からのリクエストを常に確認し、改善できるかを検討します。

ときには、リーガルサービスの乗り換えが必要になるかもしれません。

リーガルAIの費用について

リーガルAIの一般的な費用体系は、導入コストとランニングコストに分かれます。

導入コストは、導入時に支払う費用のことで、サービスやプランによって異なります。短期間で解約したとしても避けられないコストであることが多く、慎重な判断が望まれるでしょう。

ランニングコストは、毎月(あるいは毎年)支払う費用のことです。多くの場合、オプションをどれだけ入れるかによって金額は変わってきます。

どのオプションを入れるかは、サービスを選ぶのと同じくらい重要です。

必要のないオプションを入れるとかえって使いにくいことになることもありますが、「迷ったら入れてみる」方法もよいでしょう。使い勝手の良さや快適さは実際に使ってみないとわからないからです。必要でなかったりオーバースペックであったりしたことが分かった段階でオプションを外すような対応が考えられます。

AIリーガルチェックの合法性

さらに、コストを考える際には、リーガルテックの合法性を担保するためのコストも視野に入れておく必要があります。

先に述べたとおり、適法性の判断枠組としては、以下のように整理できます。

弁護士法72条に違反するか

↓

特に「法律事件」と「鑑定」「法律事務」該当性が問題になる

↓

個別事情に踏み込んだアウトプットがされると、弁護士法72条に違反する使い方になりやすい

↓

ただし、弁護士を挟むことで適法性が担保されやすくなる

つまり、かなり紛争になりそうであるとか、専門性・個別性が高いとか、特殊な考慮が必要な場合には、弁護士を介入させておくのが無難ということになります。

そうすると、社内でも特に重要な案件については弁護士のリーガルチェックを活用するなどの方策が考えられます。

すべての案件にリーガルチェックを依頼した場合と比較して費用感はどうかという視点も大事です。

まとめ

今回はリーガルAIについて解説しました。

要点は以下のとおりです。

- AIを法務に活用する事例が増えてきた。特に契約書レビューやリサーチなどで使われている。

- これにより業務効率が上がり、人的ミスも減らせる効果がある。

- ただ、弁護士法違反になる場合もある。弁護士によるリーガルチェックも活用するとよい。

- 導入する際には機能、スペック、費用、セキュリティなどを考えて自社にマッチしたものを選ぶようにする。法務だけでなくIT部門も連携することが重要。

AIの活用により効率的になる部分やミスの削減につながる部分などは大きなメリットですが、注意点もあるため、導入の際は細かく確認しましょう。

AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。