【契約書】割印の正しい位置と押し方!法的効力を高める方法

契約書において「割印」は重要な役割を果たしますが、契印や訂正印などとの違いを正しく理解している方は多くありません。割印は、複数の書類間にまたがって押すことで、それらが一体のものであることを証明し、改ざんを防止する役割を担います。

本記事では、割印の基本から法的効力、契印との違い、押印位置、電子契約での扱い方までこまかく解説します。契約実務での正しい運用と法的リスクの回避にぜひお役立てください。

【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験

👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー

👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで

👉 不足している条項をAIが提案

割印とは?契約書での役割

割印とは、複数の契約書や書類の綴り目や境界部分にまたがって押す印鑑のことです。契印が契約書のページ間に押すものであるのに対し、割印は別々の書類や契約書同士が同じ内容であり、一体として扱うべきものであることを証明する役割を持っています。

契約書における割印の意味と必要性

割印には、契約書の同一性を証明する役割と改ざん防止の効果があります。

契約書は通常、製本やホッチキス留めでまとめられていますが、ページや書類を差し替えられるリスクはゼロではありません。そのため、割印を押すことで、複数の書類が一体であることを明確化します。

特に金融機関への提出書類や公的書類など、内容が厳格に管理される書類では、割印が改ざん防止措置として実務上必須です。割印が押されていることで、後に紛争が発生した場合でも「この書類群は当初から一体だった」という証明力が高まります。

割印による改ざん防止効果とは

割印が改ざんを防止する仕組みは、印影が複数の書類にまたがっていることにあります。例えば、甲乙双方が1通ずつ保管する契約書に割印を押すと、片方だけを差し替えることは事実上できません。

また、収入印紙にも割印を押すことで、印紙の剥離や使い回しを防止することができます。例えば、A社とB社が契約書2通にそれぞれ署名捺印後、割印を押した場合、A社保管分とB社保管分の両方に同一の印影があるため、仮にB社の手で一方が改ざんされた場合には、A社の手元のものと照合することで差異が判明する仕組みになります。このように割印は、改ざんを防止し書類の信頼性を確保する実務上の必須措置なのです。

法的効力から見た割印の位置づけ

民法や商法には割印の明文規定はありません。

契約の成立要件として押印義務はなく、割印を押していなくても契約そのものは有効です。

ただし、割印があることにより契約書の真正性が補強され、紛争時における立証責任のリスクを軽減することができます。

どんな契約書に割印が必要なのか?

割印は、契約書の改ざんがないことを証明するためのものです。

そのため、改ざんの恐れがないような事情がある場合、割印を押す必要はありません。例えば電子契約の場合や、契約書が1枚かつ簡単な内容で改ざんの余地がないような場合などです。裏を返せば、そうでない場合には、割印は必要になるでしょう。

契約書まわりの基本対応、社内で迷わないために

LAWGUEなら、契約書をまとめて管理でき、ドキュメントの所在をすぐ把握。

どの契約が最新版か、関連書類がどれかをすぐ探せて、引き継ぎ時も安心。

総務・管理部門の契約対応を、シンプルに整えます。

👉 3分でわかる資料を見る

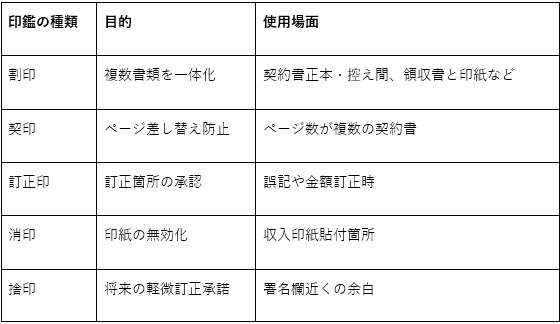

割印とほかの押印の違い

割印、契印、訂正印など、契約書で使われる押印にはそれぞれ役割があります。ここでは、各押印の違いを箇条書きで簡潔に比較します。

【押印の種類と目的】

- 割印:複数の契約書や書類を一体として証明し、改ざんを防止する。

- 契印:契約書のページ間に押し、ページの抜き差しによる改ざんを防止する。

- 訂正印:誤記や訂正箇所を訂正したことを示す。

- 消印:収入印紙などを使用済みだと示すための印。

- 捨印:将来の軽微な訂正を承諾する意思表示として押す印。

このように、それぞれの押印は目的と使用場面が異なり、契約実務では適切な使い分けが重要です。

契印との違いは何か?使い分けのポイント

- 割印:別々の書類や契約書同士を一体化するために押す。

- 契印:1冊の契約書内でページ間に押し、ページ差し替えを防ぐ。

【実務上の使い分け例】

- 2通作成する契約書→両通にまたがって割印を押す。

- 10ページにわたる契約書→各ページ間に契印を押す。

【混同しやすいポイント】

割印は「書類間」、契印は「ページ間」と覚えておくと混乱を防げます。

なお、実際の契約書作成フローでは、まず契約書の内容を最終確定させた後、ページ間に契印を押し、その後、契約書2部をまとめて割印を押す順番が一般的です。

これは、契印は各ページの間に押すことになるため、そちらを後回しにすると、漏れが出てしまうことがあることによるものです。1カ所契印が抜けていると、その間のページが抜き取られたのではないかなど、余計な疑念を招きかねません。割印と契印は役割が異なるだけでなく、押す順序も重要です。

正しいフローとしては、①全ページ完成、②契印押印、③複数部間で割印押印、④最終確認、という流れを徹底しましょう。

訂正印・消印・捨印との違いを比較

【使用タイミングの違い】

訂正印は訂正時、消印は印紙貼付時、捨印は契約書作成時にあらかじめ押すものであり、割印・契印と異なる役割を持ちます。

社印・角印・認印など印鑑の種類と割印の関係

【割印に使用する印鑑の種類】

- 法人の場合:一般的に角印(社印)を使用する。

- 個人の場合:認印または実印が使われることが多い。

【適切な使用場面】

- 重要契約書や印紙貼付書類→実印または角印で割印

- 社内文書や軽微な確認書→認印でも可(ただし相手方の同意が必要)

法人と個人では、印鑑の種類選びが異なるため、取引先との協議や社内規程を確認することが重要です。

割印の正しい位置

割印は、契約書の形態や製本方法に応じて押印位置が異なります。

以下で、2社間契約、3社以上の契約、袋とじやホッチキス止めなど製本方法ごとの位置、両面印刷時、複数部数がある場合、収入印紙への割印方法まで、具体的かつ実務に即したポイントを解説します。

正しい位置に押印することで、契約書の真正性を確保し、トラブルを防止しましょう。

2社間契約書の基本的な割印位置

2社間契約での割印の基本は以下のとおりです。

1. 契約書2部作成時

- 各部に契印を押印(ページ間の改ざん防止)

- 2部を重ね、両方にまたがる位置に割印を押印

2. 押印位置

- 契約書左端、右端、または下端に半分ずつ印影が残るよう押す

- 甲側(上側)・乙側(下側)の順に並べる場合、中央や左端が一般的

3社以上の契約における「甲乙丙」の割印配置

3社以上がかかわる契約書では、割印配置が複雑になります。

1. 3部作成の場合

- 契約書①②間、②③間に割印を押印

- 最終的に全体が一体化していることが重要

押印順序例

- 甲(A社)と乙(B社)の間に割印

- 乙(B社)と丙(C社)の間に割印

2. 複雑なケースでの実務的アドバイス

- 全社一括で1箇所に押す方法は避ける(押印が不鮮明になるため)

- 甲→乙→丙→甲…と回して押す方式もあるが、漏れや配置ミスに注意

必ず、どの書類にどの印影があるか記録しておきましょう。

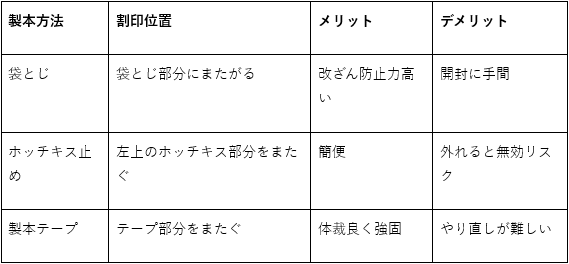

製本方法別の最適な割印位置

契約書の性質や保管方法に合わせ、最適な製本方法と割印位置を選択してください。

袋とじ製本の場合、契約書を二つ折りにして開かない部分を紐やテープで閉じ、綴じ目に割印を押します。改ざん防止力が最も高く、官公庁や金融機関では標準的手法です。

ホッチキス止めは、左上をホッチキスで留め、ホッチキス上部からページにまたがって契印を押した後、表紙と本文をまたぐ位置に割印を押すと実務上安心です。

製本テープ製本は、左側をテープで固定後、そのテープ部分にまたがるように割印を押します。体裁が良く外れにくい反面、やり直しが困難であるデメリットがあります。これらの方法を理解し、契約書内容や保存期間に応じて最適な製本と割印方法を選択してください。

表面と裏面がある場合の割印位置

両面印刷の契約書では以下に注意します。

1. 割印位置

- 表裏とも左端中央付近に押印し、両面に印影が出るようにする

2. よくある誤り

- 表面だけに押し、裏面に印影がない

- ページ順と押印位置がずれている

対処法

裏面に印影が出なかった場合、訂正印で対応できる場合もありますが、契約書を再作成するほうが確実です。

複数部数がある場合の割印の考え方

契約書が複数部ある場合、原本同士に割印を押すことが一般的です。

1. 押印方法

- 原本1部目と2部目にまたがって押印

- 控え用コピーには不要(控えに押すと原本性が曖昧になるため)

2. 実務上の効率的手法

- 甲乙で1部ずつ保管する場合も、各部に契印+両部間割印を徹底する

- 特に重要契約では、法務部門が押印フローを統制することが望ましいでしょう。

収入印紙に対する割印の正しい位置

収入印紙は、貼付後に消印(割印)する必要があります。

1. 正しい押印方法

- 印紙と契約書の両方にまたがるように押印

- 印鑑または署名で消印する(法人の場合は社印が多い)

2. 法的要件

- 印紙税法第8条により、消印がないと脱税と見なされる可能性があります。

注意点

誤って印紙のみに押印し契約書に印影が及んでいない場合、消印無効となるため、必ず両方に印影が残るよう注意してください。

割印をきれいに押す方法

割印をきれいに押すには、準備とコツが必要です。

以下で、実践テクニック、押し間違い時の対処法、最適な印鑑サイズ選びまで、失敗しないためのポイントを解説します。

綺麗に押印された契約書は、相手方への信頼感にもつながります。

きれいに押すための実践テクニック

1. 準備物

- 印鑑マット

- 清潔な印面

- 適量の朱肉

2. 手順

- 書類を水平に並べる

- 印鑑マットで安定させる

- 朱肉を印面全体に均一につける

- 垂直に力を均等にかけて押す

- 印面を押した後、2秒ほど静止し、ズレ防止

3. コツ

- 事前に試し押しをする

- 繊維の少ない朱肉を使用する(滲み防止)

- 横から覗き込み位置を確認してから押す

- 印鑑マットを使用することで、書類がずれず綺麗に押印できます。

押し間違いや失敗したときの対処法

割印を押し間違えた場合の対処法は以下のとおりです。

1. 契約前の場合

- 新たに契約書を作り直す(最も確実)

- 訂正印と訂正箇所記載で対応できる場合もあるが、相手方確認必須

2. 契約後に判明した場合

- 軽微な場合:覚書で補正

- 重要な場合:契約無効主張を防ぐため、再締結

いずれも、法的リスク回避のためには再押印が最善です。

割印に最適な印鑑のサイズと種類

1. 最適サイズ

- 個人:10.5mm〜13.5mm

- 法人:18.0mm(会社実印)、または角印21.0mm

2. 選び方のポイント

- 印影が鮮明に残るサイズ

- 書類余白に対して適切なバランス

3. 実務推奨

- 覚書・軽微書類:個人認印10.5mm

- 正式契約書:法人は会社実印18.0mm+角印併用が望ましい

割印は契約書の真正性を確保するために重要ですので、サイズ・種類選びにも注意してください。

電子契約における割印の扱い方

電子契約が普及する中、割印の必要性や代替手段が変化しています。

ここでは、電子契約における割印の必要性、改ざん防止技術、移行時の注意点とメリットを解説します。

電子署名との関係も含め、最新実務に対応できる知識を整理しましょう。

電子契約では割印は必要なのか?

電子契約では、紙の契約書のように物理的な割印を押す必要はありません。

電子契約では、電子署名法に基づき、電子署名とタイムスタンプにより改ざん防止と本人確認が担保されます。まず、電子署名は、紙でいう印鑑や署名と同等の法的効力を有します(電子署名法第3条)。

次に、タイムスタンプは、契約締結日時に加え、その時点から内容が改ざんされていないことを証明するものです。

つまり、電子契約では割印に相当する改ざん防止機能がシステム内で完結しており、そもそも印章を押すこと自体がないため、物理的割印は不要です。

電子契約における改ざん防止の代替手段

電子契約では、紙の契約書のように物理的な割印を押す必要はありません。

電子契約では、電子署名とタイムスタンプにより改ざん防止と本人確認が担保されます。

電子契約の場合、システム上で先方の契約書とこちらの手元に残る契約書データが同じものであることが担保されるので、物理的な割印は必要ありません。

なお、たまに、電子契約と称して、紙に印鑑を押したものをPDF化するというやり方をとる場合がありますが、これは、PDFに印影画像を貼り付けただけでは法的効力は認められない場合が多い点に注意が必要です。

電子契約移行時の注意点とメリット

電子契約へ移行する際にはいくつか注意点があります。まず、使用する電子契約サービスが電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)や電子帳簿保存法などの法的要件を満たしているかを確認することが重要です。

また、相手方企業によっては紙の契約書を求める場合もあるため、事前に同意を得る必要があります。さらに、従来の紙契約と電子契約が混在する場合は、管理フローを統合し運用ルールを明確化することが求められます。

一方、電子契約に移行することで、契約締結が郵送より迅速化し、印紙税が不要となるためコスト削減につながります。書類保管スペースも不要になり、検索性も高まるなど、業務効率化の大きなメリットがあります。

ただし、すべての契約が電子化可能とは限らないため、導入前に弁護士や専門家へ相談することをおすすめします。

契約書まわりの基本対応、社内で迷わないために

LAWGUEなら、契約書をまとめて管理でき、ドキュメントの所在をすぐ把握。

どの契約が最新版か、関連書類がどれかをすぐ探せて、引き継ぎ時も安心。

総務・管理部門の契約対応を、シンプルに整えます。

👉 3分でわかる資料を見る

まとめ

割印は、契約書や関連書類間の一体性を証明する重要な押印です。契印、訂正印、消印、捨印との違いや正しい押印位置を理解することで、改ざん防止と無効リスクの回避につながります。

また、電子契約では割印は不要ですが、電子署名やタイムスタンプなど、紙以上のセキュリティを確保できます。契約締結業務をより安全かつ効率的に進めるため、正しい知識と実務対応を徹底しましょう。

よくある質問

契約書に割印を押す場所はどこですか

契約書の左端、右端、または下端に、2部以上にまたがるよう半分ずつ印影が出る位置に押します。書類間に一体性があることが確認できることが重要です。

契印の位置は、甲と乙の上下どちらですか

契印はページ間にまたがって押しますが、上下どちらに押すか明確な規定はありません。

ただし、見やすさや陰影が切れてしまうことがないようにという観点からページ左端中央に押すことが一般的です。

契約印紙の割印の位置はどこですか

収入印紙の割印(消印)は、印紙と契約書本文にまたがるように押します。印紙だけに押印すると無効になるため注意してください。

AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。