契約書の保管方法とは?原本ファイリングの整理術と法的対応を解説

気づくと社内に契約書があふれていて、どう管理したらいいのか、捨ててもいいのかと悩んだ方も多いのではないでしょうか。

契約書は大切なのは分かっているけれど、かといってそのままにもしておけません。

契約書には法律上保管義務があるものがあり、その期間も決まっています。

今回は、契約書の保管方法にまつわる法的知識をご説明した後で、紙での保管と電子契約について解説します。

【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験

👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー

👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで

👉 不足している条項をAIが提案

契約書の保管方法に関する法的期間と義務

契約書の保管に関して、1つの法律で統一的に規定されているわけではなく、多数の法律に規定が分散しています。

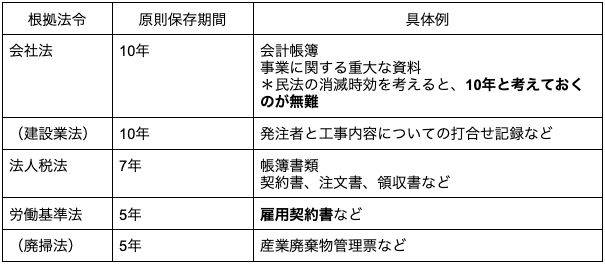

大まかにいうと、ほぼすべての企業に共通するルールとして、以下の3つがあります。

①会社法による規律:事業に関する重要な資料は、原則10年(会社法432条2項参照)

②税法による規律:帳簿書類は、原則7年(法人税法施行規則59条1項参照)

③労働法による規律:労働者に関する書類は、原則5年(労働基準法109条参照)

このほか、各業界を所管する業法によって、保存期間が別に定められている場合があります(建設業法では原則10年か5年、廃掃法では原則5年、など)。

法律で定められた契約書の保存期間は?

それでは、この一般的なルールについて、さらにご説明します。

①会社法による規律

会社法432条2項は、以下のように定めています。

株式会社は、会計帳簿の閉鎖のときから十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

「重要な資料」の中に、会社の運営する上で基本的な契約書も含まれていると解されています。

現在、民法では債権の消滅時効が「主観的起算点(行使できると知ったとき)から5年、客観的起算点(行使できるとき)から10年」と定められています。

要は5年か10年先までは契約の相手方から争われるおそれがあるので、10年間は保存しておくのは、実体法的にも理由があると言えます。

②税法による規律

法人税法施行規則59条1項は、以下のように定めています。

青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間(中略)保存しなければならない。

(中略)

三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

多くの契約書は取引関係書類に当たりますので、少なくとも7年間保存すべきであることになります(①との兼ね合いで念のため10年保存することも多いです)。

③労働法に関する規律

労働基準法109条は、以下のように定めています。

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

この「雇い入れ……に関する重要な書類」の中に、雇用契約書が含まれていると考えられています。

未払い賃金の請求が原則5年に延長されていますので、これにも即しているといえるでしょう。

企業が守るべき契約書保管の法的義務

このように、各種法律によって契約書の保管義務が課されています。違反した場合、例えば法人税法には過料が課される旨の規定があります。

保管の対象は、契約書でいえば原本がそれに当たると解されています。つまり、紙の契約書をPDFで保存したとしても、紙を廃棄してしまうと保管義務違反になり得るのです。

スキャナ保存が認められるには、電子帳簿保存法上の要件を満たす必要があります。現在は事前承認制度がないので、逆に電帳法上適正な保存かが見極めにくくなっている印象です。

保管には、偽造や改ざんをせずに保管をするというのも含意しています。書類の偽造や改ざんがあった場合、多くは重加算税の対象となります。重加算税は多額になりがちなので、ペナルティとして相当重いと考えられるでしょう。

あまりに酷い場合には、刑事罰の対象にもなり得ます。

業種・契約種類別の保管期間一覧

以上をまとめると、次のようにまとめられます。また、いくつかの業種についても、参考までに記載しておきます。

*根拠法令を( )としたのは一部業種に限定して適用されるもの

整理してみると、案外複数にまたがる書類も多いことが分かります。

例えば会社にとって基本的な契約書は、会社法では10年、法人税法では7年の保存義務があるのです。

早く廃棄したくなる気持ちも分かりますが、基本的には長いほうにあわせて保存することになります。7年で廃棄した場合、法人税法の保存期間を満たしはするが会社法の保存期間は満たしていないからです。

また、もともと契約書は民法そのほか実体法に定められた権利義務を証明するものですから、実体法上の権利義務に即して保存する必要もあります。

【契約書のファイリング術】紙の書類を効率的に管理するには?

このように契約書は保管しなければならないのですが、どのような保管方法がよく、効率的なのでしょうか。

①必要なときに見つけやすい

契約書を使いたいとき(履行、更新など)に取り出しやすくしておく必要があります。

また、能動的に契約書を使用するだけでなく、税務調査など受動的に契約書を使用する場合にも、即座に提出できるようにしておくべきです。

②改ざん・汚損しにくい、紛失しにくい

契約書を使用するときだけでなく、平時の保管も確実におこなう必要があります。温度や湿度などで自然に汚損してしまう場合だけでなく、契約書の偽造や改ざん、持ち出しなども防ぐ必要があります。

この2つの観点から、効率的な保管方法を考えていきます。

最も探しやすい!企業・案件別ファイリング術

①見つけやすいという観点からは、いかに契約書を分類するかが大事になります。

さまざまな分類方法がありますが、まず一般的なのは取引先ごとに分類する方法です。

当該取引先と新たな事象が出てきたとき(新しく契約を締結する、更新するなど)に、対象となる契約書を見つけやすいといえます。

ただ、この方法では、ある期間に起きた横断的な事象に対しては、即時の検索ができません。例えば、同じ時期に納品した商品に不具合があった場合、その時期の取引先すべてを瞬時に把握するのは困難です。

契約期間によって分類する方法もあります。この方法であれば、先の同時期の取引先を把握することは容易です。

しかし、商社のように、多様な契約を扱う業態では、さまざまな契約がまとまりなく時系列に並んでしまい、逆に検索が難しくなる場合もあります。

案件ごとにファイルを作成することも考えられます。多様な契約を扱う業態であっても、契約類型や案件ごとに分類すると検索しやすくなります。

ただ、企業別や日付別と異なり、契約類型や案件は明確な基準ではないので、分類ルールを決めておかないと探しにくいファイリングになってしまいます。特に複数の契約類型が含まれる契約があった場合、どう分類するかなどを決めておくことが重要です。

このように、企業別、日付順、案件別などがありますが、業態によって使い分けるのがよいでしょう。

契約書専用ファイルの選び方と活用法

契約書に穴を空けるのは広い意味での改ざん・汚損にも当たり得るので、穴を空けないで済むファイルを選ぶべきです。

②汚損しにくいという観点からは、ファイルの候補は以下の2つになるでしょう。

- ボックスファイル

大量の契約書を扱う場合には、まとめて入れられるボックスファイルが向いているケースがあります。保管にかかる時間は短縮できますし、形が安定しているのでそのまま書類棚に並べておけます。

他方、ボックスファイル内では順番を考えず入れることもあり、折れ曲がってしまうこともあります。

また、検索したいときに、ボックスファイル内のすべての契約書に目を通さなければならないため、検索よりも保存を重視した方法といえます。 - ポケット付きファイル

わかりやすく契約書を保管するための時間を取れるのであれば、ポケット付きファイルに入れていくのも選択肢でしょう。

めくるだけで契約書全体を確認できるので、検索を重視した方法といえます。

ただ、保管にかかる時間が増え、特に契約書が多い場合はファイリング作業そのものに苦労します。

インデックス・見出しで実現する瞬時の検索性

契約書ファイルにインデックスや見出しを付けて、検索しやすくしている企業も多いでしょう。

インデックスの色や大きさ、書き込む文字などを工夫して、より視覚的に検索しやすくしている企業も多いのではないでしょうか。

取引先ごと、日付ごと、案件ごとなど、ファイリング方法とリンクさせれば、さらに検索しやすくなります。

ただ、インデックスや見出しを付け始める前に、ルールを決めておくことが重要です。あまり練らずにインデックスを付け始めてしまうと、最初からインデックスを付け直す必要が生じかねません。

例えば途中で新しいインデックスを付ける必要が出てしまう、階層がチグハグになり直感的に把握しにくくなる、インデックスが多すぎて逆に検索できなくなるなどの問題が起こりえます。

契約書の全体像や将来的な見通しなどを考慮し、あらかじめインデックス・見出しを付けるルールを決めておくのが重要です。

保管場所の選定基準と安全確保のポイント

契約書の保管場所は、主に②改ざん・汚損・紛失防止から考えていくことになります。ポピュラーなのは、施錠できるキャビネットや部屋を用意し、そこに契約書ファイルを入れていく方法でしょう。

日に当たって日焼けしたり文字が薄くなったりすることもありますから、温度や湿度にも気を配らなければなりません。

本当に重要な契約書などは、耐火金庫に入れることもあります。

ほかにポピュラーな方法は、倉庫を借りて入れることでしょう。

温度や湿度などを気にする必要性が減りますが、倉庫代などのコストがかかります。

キャビネット・専用部屋・倉庫のいずれかを使用するかは、契約書の量やかけられるコストなどから総合的に判断することになるでしょう。

どの方法を取るにしても、契約書の搬入・持ち出し・廃棄には規程を作り、管理することが重要です。誰が持ち出したか、持ち出す際にどのようなルールを設けるかなど、契約書の重要性に応じて決めていくことになります。

電子契約書の保管方法と活用法

このように、紙の契約書はファイリング方法や保管場所など、検討すべき事項が多く、コストもかかります。

そこで、近年では電子契約にして保管していくことを検討する企業も多くなっています。

電子データであれば、保管場所を取らず、保管場所の選定や保管方法に頭を悩ますことはなくなります。

また、検索機能もあれば、紙よりも素早い検索が可能です。

ただ、電子データに関する保存については、電子帳簿保存法に則っておこなう必要があります。

大きく分けて

①電子契約そのものの要件

②紙の契約書をスキャンして保存する要件

の2つがありますので、それぞれ説明します。

電子帳簿保存法に準拠した保存方法とは?

まず、①電子データを電子データのまま保存することについて説明します。

これは、端的に紙の契約書を電子契約書できれば、電子帳簿保存法上、電子データを電子データのまま保存することになり法に則した保存が実現できます。

電子契約を法的に有効なものにするには、電子署名法上の要件を満たす必要があります。

実務上、電子署名とタイムスタンプによって、誰が+いつ契約したのかが分かり、電子契約として有効になるとされています。

次に、②紙の契約書をスキャンして保存する要件について説明します。

紙の契約書を電子データで保存するには、いわゆるスキャナ保存の要件を満たす必要があります。

スキャナ保存には、真実性の確保と可視性の確保の2つが必要です。

真実性の確保とは、改ざんされていないことを示すことです。タイムスタンプの付与や、改ざんできないシステムを使うことなどによって、真実性の確保が満たされます。

可視性の確保は、大きく分けて出力と検索の2つの要素があります。

出力とは、「出力しておかなければならない」という意味ではなく、「いつでも出力できるようにしておく」という意味です。プリンタなどを説明書などと一緒に用意しておき、いつでも出力できるようにしておきましょう。

検索とは、さまざまな条件で検索できることを意味します。日付・取引先・金額など複数の記録項目を用意し、検索できるようにしておくことが重要です。

紙からデジタルへ!適切なスキャン・電子化の手順

電子帳簿保存法上は電子データのまま保存したり、紙をスキャンして保存したりできますが、スキャンの方法や手順についても決まりがあります。

①スキャンの入力期間

対象データを作成・受領してから速やかに入力する必要があります。おおむね7営業日以内です。

ただし、業務サイクルの期間がある場合には、そこから速やかに入力する必要があります。これもおおむね7営業日以内とされています。

②スキャンの方法

電子データが不明瞭では、事後的に確認することができません。

電子帳簿保存法においては、解像度200dpi以上、カラー画像は赤・緑・青の階調がそれぞれ256階調以上など、データそのものの要件も定められています。

③スキャン後の原本の扱い

スキャン後、契約書原本は理論的には破棄してよいことになります。

ただ、紙の契約書の原本はあくまで紙であり、契約の有無や内容、効力などは原本によって証明します。電子データの場合は紙と比べて証明力が落ちると考えられています。

電子帳簿保存法上の要件を満たしている場合には、電子データも相当の信用性があると考えられはします。しかし紙の原本があればそれで立証が済むところを、電子データの場合は改ざんされていないことも含め立証しなければなりません。立証の手間を考えると原本を残しておくのが良いと考えます。

契約書の原本保管と電子化の両立

このように、契約書はスキャン後も原本を残しておくことが重要です。

まとめると、以下のようになります。

- 契約が電子契約の場合

電子データそのものが原本であり、電子データのみを保存すれば足りる。紙で出力したとしてもあくまで控え扱い。 - 契約書が紙の場合

紙が原本であり、立証を考えれば紙を残しておく必要がある。他方で、電子データとしてスキャナ保存することもできる。紙のみを保存する場合と、紙と電子データの両方を保管することも考えられる。

電子データにすると、自然災害での汚損のおそれが減り、検索機能も増します。電子データは、紙のバックアップとしての側面と、紙では足りない点を相互補完する側面があるのです。

原本保管が必要な契約書と電子化可能な書類の見分け方

おおむね証明力の問題に目をつぶれば、紙の原本保管がどうしても必要な契約書は多くありません。

原本保管が必要と考えられる契約書の類型は、主に以下のとおりです。

①印紙が貼ってある場合(いわゆる課税文書)

国税庁の見解によれば、印紙税の過誤納が合った場合に還付申請をするには、スキャン保存したデータではなく、契約書原本が必要とされています。

印紙税の過誤納が問題になるケースは多くなく、飲み込めるリスクであることも多いです。しかし印紙額が大きい場合など、後に問題になると多額のコストがかかりそうなものは、原本保管が必要といえるでしょう。

②契約金額が大きいなど、契約相手方との紛争があり得る場合

原本の証明力を留めておきたい場合にも、原本保管が必要です。

先に述べたとおり、電子帳簿保存法上の要件を満たせば証明力はある程度確保されます。

しかし立証事項が増えるので、紛争に備えるという意味では原本保管が重要性です。

より具体的にいうと、

- 契約金額が大きいなど、紛争になった場合に影響が大きい場合

- 契約内容が重要で、争われると経営に影響があるような場合

- 契約の相手方がほかにトラブルを起こしている、財務状況が悪いなど、紛争が想定されそうな場合

などには、原本保管が必要になります。

災害・事故に備えたバックアップ体制の構築法

バックアップという側面を強調してスキャナ保存する場合には、災害や事故を想定した体制作りが重要になります。

- オフサイト保管

通常の稼働場所から遠い場所や設備での保管方法です。地震や火災などで稼働場所が打撃を受けたとしても、別の場所にバックアップがあれば、情報が完全に破壊されるリスクを減らすことができます。 - クラウドバックアップ

オンラインにストレージを用意しておき、そこにデータのバックアップを置いておく手法です。クラウドバックアップを採用する企業は増えていると考えられます。通常は大規模なクラウドにデータを置くことになるため、よほど大きな障害が起きない限り、データのバックアップは安全に保存できます。

バックアップデータを元データからいかに切り離し、元データに問題が起きても安全かつ即座にバックアップデータから復旧できるようにするという発想も重要なのです。

契約書の原本保管は「ルール+ファイリング」で属人化をなくす

契約書は、会社法・税法・労働法などで保存義務や期間が定められることがあり、安易な廃棄はリスクになります。まずは取引先・案件などの分類ルールと、探せるファイリング(インデックス/保管場所/持ち出し管理)を整えるのが近道です。LAWGUEなら、紙・PDFをスキャンして文書情報を整理・検索でき、原本管理の運用を“探す負担”から支えます。

👉 3分でわかる資料を見る

まとめ

今回は契約書の保管方法について解説しました。

要点をまとめると、以下のようになります。

①契約書の保管期間は、法律によって定められている。保管期間に関する直接的な規定(会社法など)も重要だが、実体法にも即して考えるべき。

②物理的な保管方法には、さまざまな工夫があり得る。ファイルやインデックスなど、企業の実態に合わせて選ぶべき。

③電子帳簿保存法により、スキャナ保存による保存もできるようになった。ただ、紙も残しておく場合もあるので注意。

続いて、契約書の保管方法についてよくある質問について、答えていきます。

よくある質問

契約書を保管する際のファイルはどれがいいですか

ボックスファイルとポケット付きファイルが主な候補になるでしょう。

契約書の量や取引内容によって最適なものが変わります。

契約書の原本は保管しておいたほうがいいですか?

スキャナ保存すれば原本は破棄してよいとはいえますが、印紙や証明力の問題があり、可能な範囲で原本も保管しておいたほうがよいでしょう。

したがって、契約書のスキャナ保存はそこまで意味があるわけではなく、電子契約を電子データのまま保存できるところに意味があると考えています。

AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。