契約書の割印とは?正しい押し方と効力を徹底解説!

「契約書に割印をしておいて」と言われ、一瞬戸惑った経験のある方は多いでしょう。

どこに押したらいいのか、どのハンコを使ったらいいのか、そもそも契印とは何が違うのかなど、多くの疑問をお持ちになったかもしれません。

この記事では、割印の目的から始まり、一般的な押し方や法的な効力を解説します。最近広まってきた電子契約ではどのような扱いになるのかも含め説明します。

【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験

👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー

👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで

👉 不足している条項をAIが提案

契約書の割印とは?意味と目的

実は、割印と契印は、押す場所や押し方が異なるだけで目的は一緒です。

つまり、この2つの印は、究極的には契約書の改ざんを防止するために押されるものなのです。

まず、割印についてご説明いたします。

割印は、後に述べますように、複数の文書にまたがって押されるものです。複数の文書に押されるものですから、割印の目的は以下の3つに整理できます。

- 関連する文書であることを示す

複数の文書に割印があれば、それらが関連していることが分かります。 - 同じ文書であることを示す

契約書の場合、関連しているだけでなく、同じ文書(原本)であることも示せます。 - 改ざんやコピーされていないことを示す

割印により、最終目的である改ざんがされていないことを示すことができます。

以下では割印について具体的に説明し、3つの目的をそれぞれ説明していきます。

契約書の割印とは

割印とは、複数の文書にまたがってハンコを押すことです。

契約書以外にも、割印を押す場面はあります。

例えば、領収書のように1通しか存在しないものについて、控えとまたがって押すことで納付者と受領者の両方が領収書を保有することができます。

基本契約書と覚書のように主従の関係があるものについて、双方にまたがって押すことで関連性を示すことができます。

このように、書類と書類との関連性を示すために押すのが割印です。

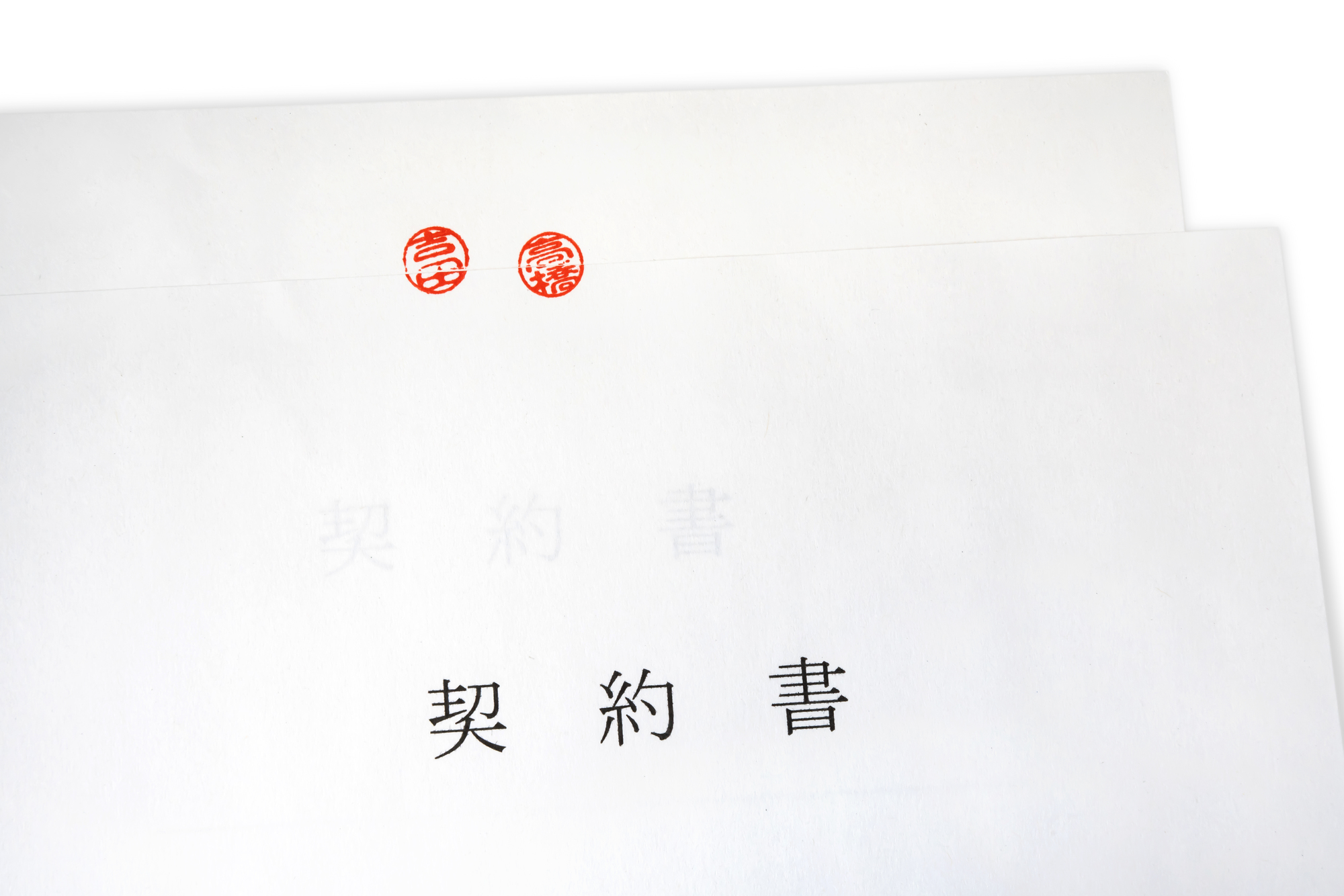

割印の典型例が、複数の契約書原本にまたがって押す場合です。以下、説明していきます。

①関連する文書であることを示す

契約書に割印があると、どういった意味があるでしょうか。

片方の文書ともう片方の文書にまたがって押印されていることで、この2つの文書が同時に存在したことを表します。

全く無関係な書類に割印することはまずないですから、先の基本契約書の例のように、これらが関連する文書であることを示すことができます。

このように、割印があることで、それらの文書が関連していることを示すことができます。

②同じ文書であることを示す

契約書は、原本を複数作ることが多いです。例えば契約当事者が2名いる場合は、原本を2通作り、それぞれが持ち合うことが多いでしょう。

原本は契約の内容を証明するものですから、原本間で矛盾があったら意味がありません。当然、原本は同じ内容でなければなりません。

契約書の割印は、複数の原本にまたがって押すことがほとんどです。割印を押す前に同一性を確認するのが通常ですから、割印を押してあれば、それらの契約書が同じ内容であることを示すことになります。

③改ざんやコピーされていないことを示す

①と②から、改ざんやコピーをされていないことを示すことができます。

ハンコを真似ることまではできても、もう片方の契約書と合わさるように真似ることはかなり難しいです。このように、割印があれば、改ざんされていないことを示すことができます。

また、通常割印は朱肉で押しますので、割印が押されているものがコピーされていないことを示すことができます。

契約書の割印の目的

このように、割印には意味があるのですが、目的や役割という視点から整理してみます。

割印の意味として、

①関連する文書であることを示す

②同一文書であることを示す

③改ざんやコピーされていないことを示す

の3つの意味について説明しました。

契約書という意味では、特に②と③が大事です。詳しく説明します。

割印はなぜ必要?二通の契約書の同一性を証明する役割

契約書原本を2通作る場合を考えてみましょう。

割印がなかった場合、これらが同じ契約書であることを調べるには、契約書を全て読む必要があります。契約書には、「原本2通を作成し、それぞれ1通ずつ保有する」とのみ記載されるのみで、どの契約書が片割れなのか、一見して分からないからです。

割印があれば、ある契約書とある契約書が同じ時期に作られ、同じ場所にあったことが分かります。商慣習上も、原本同士にまたがって割印を押されます。こうしたことから、この2通が同一の原本であると一見して分かるようになります。

割印が担う改ざん防止機能とは

次に、契約当事者が改ざんしようと考えた場合を考えてみましょう。

相手のハンコを真似ることはできるかもしれませんが、割印の場合は、相手が有する契約書に押された割印(多くはハンコの半分)とぴったり合うようにしなければなりません。

ただハンコを真似るだけよりも、割印を再現するのはかなりハードルが高いことが分かります。

このように、割印があることで、少なくとも割印があるページに関しては改ざんをしにくくする機能があります。

割印の正しい押し方と位置

このように割印には様々な機能がありますが、割印の正しい押し方や位置はあるのでしょうか。

実は「これが正解」という押し方はないのですが、一般的な押し方をご説明します。

- ハンコは何を使うか

契約書の署名欄に押したハンコと同じハンコである必要はありませんが、同じハンコを押すことが多いでしょう。3通以上になる場合などには、割印しやすい縦長のハンコを使うこともあります。 - 誰が押すか

基本的に契約当事者全員が押します。 - どこに押すか、どうやって押すか

契約書が2通かそれ以上かで若干異なりますので、それぞれ説明します。

契約書2通に押す割印の方法

契約書2通の場合が一般的です。

通常は、契約書の1ページ目(表紙がある場合は表紙)同士を重ね、縦か斜めに少しずらします。

重ねて上に来た契約書の上部の端と下に来た契約書にまたがるように、押印します。下の契約書の本文に重なってしまうと見づらいので、通常は余白に押すようにします。

2ページ目以降も同様にずらして押していくほうが丁寧ですが、1ページ目に割印をし、1ページ目と2ページ目以降は契印で繋いでいくと考えれば、割印は1ページ目のみとすることも考えられます。

契約書のページ数が多いとき、下にある契約書にまでうまくハンコが届かないことがあります。多少であればそのまま押印してしまうこともありますが、1枚目のみを重ねるようにして押印することがあります。

結局は改ざん防止のために押すものですので、可能な限り鮮明に押すことが求められます。

3通以上の契約書における押し方のコツ

契約書が3通以上の場合も、改ざん防止の観点から考える必要があります。

大きく分けて2つの方法があります。

1つは、2通のときと同様、重ねてずらし、全てにまたがるように押印する方法です。2通のときと同じ方法なので、比較的分かりやすいでしょう。

ただ、この方法では、ハンコが大きくないと押せないという問題があります。割印用の長いハンコもありますが、必ずしも用意があるわけではないでしょう。3通ならまだしも、4通、5通となっていったらいくら長いハンコでも難しいでしょう。

もう1つの方法は、やはり全てを重ねてずらしておくところまでは一緒ですが、それぞれの境目にまたがるように押印する方法です。これであれば何通あっても、また割印用のハンコがなくても割印できます。

ただ、この方法ですと、契約書に大きな余白が必要です。

割印を失敗した場合の対処法

割印が不鮮明になってしまったなど、失敗してしまった場合には、どうしたらいいでしょうか。

いくつか方法が考えられます。

- 原本を作り直す

当事者が揃っているときなどは、作り直してしまうのが手っ取り早いです。ミスも残りません。ただ、当事者が遠方にいる場合や急いでいる場合などは、作り直している余裕がないかもしれません。 - 別の場所に押印する

次に考えられるのが、別の場所に押印し直す方法です。

おそらくこの方法が一番メジャーでしょう。割印に正しい位置はないと述べましたが、隣に押印し直してもよいわけです。 - 訂正印を押す

訂正印を押すことは必ずしも行われていません。割印はあくまで書面同士の関連性を示すものであり、割印自体が意味を持つものではなく、訂正する必要はないといえます。

契約書に割印は法的に必要?

割印の仕方について説明してきました。

それでは、契約書に割印は必要なのでしょうか。割印がなければ、法的に無効になってしまうのでしょうか。

実は、法律上、「契約書には割印を要する」といった規定はありません。

契約は、原則として合意のみによって成立します。一部の契約を除き、方式は定められておらず、契約書は自由に作成できますし、契約書を作成しないことも自由です。

このように、契約書に割印がなくても、契約書は法的に無効にはなりません。

ただ、先に述べたように、割印には改ざん防止機能がありますから、割印があれば契約書の証明力が上がるという効力はあります。

このことを、民法に即して説明します。

割印がなくても契約は有効?法的効力の真実

民法522条は、契約の成立と方式について、以下のように定めています。

522条1項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(中略)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2項 契約の成立には、(中略)、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

このように、契約は意思の合致によって成立します(1項)。契約の成立に当たっては、原則として方式は関係ありません(2項)。

つまり、割印などの形式の不備は、契約の有効性に影響がないことになります。

ただ、契約としての有効性と、証明力は別次元の問題です。

契約書がなくても契約は成立しますが、契約書がなければ契約の内容を立証しにくくなるのと一緒です。

割印も、改ざん防止機能があると説明しました。割印があることで、偽造されていないとある程度判断することができます。この範囲で、割印によって契約書の証明力が上がるという効力があります。

電子契約における割印の扱い

以上、割印の説明をしました。それでは、最近増えてきている電子契約ではどうすればよいでしょうか。

電子データである電子契約書にまたがるようにハンコを押す手段はあるのでしょうか。結論からいうと、電子契約においては割印という概念はなくなり、割印をする必要がなくなります。

契約書を電子化すると以下のようなメリットがあると言われています。

- 契約締結におけるコスト削減(郵送費など)

- 契約締結における時間的場所的制限の撤廃(遠方でも瞬時に締結できる)

- 契約書管理におけるコスト削減(倉庫代など)

- 契約管理システムや電帳法との親和性

一方で、電子契約は改ざんしやすいのではないかと危惧されています。改ざん防止機能のある割印がなくなると、より改ざんしやすくなってしまうのではないでしょうか。

以下詳しく説明していきます。

電子契約では割印はどうなる?代替手段の解説

結論からいうと、電子契約では、割印に代わる手段で改ざん防止を行っています。

電子契約は、電子署名とタイムスタンプで構成されています。

電子署名とは、電子データの一種で、誰が署名したかが分かるものです。紙でいえば署名押印です。

電子署名は、電子証明書によってその本人が確かに署名したことを担保します。電子証明書は、紙でいう印鑑証明書です。

いうなれば、「誰が」署名したかは、電子証明書付の電子署名によって確定します。

次に、「いつ」署名したかを担保する必要があります。本人の署名があったとしても、事後的に改ざんされてしまえば意味がないからです。

電子契約においては、タイムスタンプによって、「いつ」署名したかを担保します。

このように、電子契約は、電子証明書によって証明された電子署名と、タイムスタンプによって改ざん防止が図られています。

さらに、電子契約書は通常電子データのみを原本としますから、原本間の同一性を示す必要がありません。こうした意味からも、割印は不要になったと考えられます。

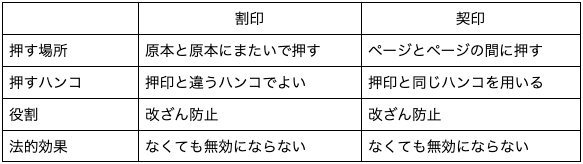

割印と契印の違い

割印に似た言葉として、契印というものがあります。

みなさんは、割印と契印の違いを説明できますでしょうか。

割印と契印の類似点や相違点を、簡単に表にまとめてみます。

大きな違いは、割印は異なる契約書間に押すのに対し、契印は同じ契約書の中のページ間に押すところです。

多くの人が混同する割印と契印の明確な区別

割印と契印は似たような言葉ですし、共に署名押印欄とは別のところに押印するものなので、混同しやすいのでしょう。

また、契印も結局陰影を「割っている」ので、どっちも割印ではないかと考えがちです。

これは、契印の方から覚えるとよいでしょう。

契印の「契」は「ちぎり」とも読み、結びつきや繋がりを表します。契約書の1ページ目と2ページ目が繋がっていることや、2ページ目と3ページ目が繋がっていることを示すものが契印であり、すなわち契約書の異なるページの間に押すのが契印です。

割印は、これとは違い、異なる文書間の関連を表すものと理解しておけばよいでしょう。契印は、ページ間の繋がりを示すものなので、途中のページを抜き出されたり差し替えられたりすることを防止するものです。ただ、契約書は形式を問わない以上、契印がなくても法的な効力は変わりません。

割印は、文書間の関連を示すものなので、文書と文書にまたがって押されます。一方の文書に改ざんすることを防止するものです。ただ、先に説明したとおり、割印がなくても法的効力に影響はありません。

契約書まわりの基本対応、社内で迷わないために

LAWGUEなら、契約書をまとめて管理でき、ドキュメントの所在をすぐ把握。

どの契約が最新版か、関連書類がどれかをすぐ探せて、引き継ぎ時も安心。

総務・管理部門の契約対応を、シンプルに整えます。

👉 3分でわかる資料を見る

よくある質問

契約書に割り印は必要ですか?

最後に、割印に関するよくある質問に対する回答をまとめておきます。

契約書の割印は、なくても法的効力に影響を及ぼしません。契約は合意のみによって成立するのが原則だからです。

ただ、割印は改ざん防止機能があるので、割印しておいた方が改ざんを防げます。ある程度改ざんを防げるので、証明力が高まる効果があります。

契約書に押す割印はどこに押しますか?

通常は契約書を縦あるいは斜めにずらし、またがるように押します。契約書の上部の欄外に押すのが一般的です。

各ページにも割印するのが丁寧です。

契約書まわりの基本対応、社内で迷わないために

LAWGUEなら、契約書をまとめて管理でき、ドキュメントの所在をすぐ把握。

どの契約が最新版か、関連書類がどれかをすぐ探せて、引き継ぎ時も安心。

総務・管理部門の契約対応を、シンプルに整えます。

👉 3分でわかる資料を見る

まとめ

今回は割印について説明してきました。

まとめると以下のようになります。

- 割印の目的:複数の文書の関連性を示す、改ざんを防止する

- 割印の押し方:ずらしてまたがるように押す。通常は契約書上部の欄外

- 割印と法的効力:法的効力には影響しない。ただし証明力は高める

- 電子契約:割印はなく、電子署名とタイムスタンプで担保

- 契印との違い:割印は原本間、契印はページ間

割印は合意が成立し製本も終わった後に押すものなので、ついつい油断しがちです。確かに法的効力には影響がないですが、あれば証明力を高めるものなので、一般の例にならって押印するようにしましょう。

AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。