契約書の原本とは何?書面と電子の保管方法を徹底解説!

契約書は、企業活動だけでなく日常生活でもよく目にします。部屋を借りるときには賃貸借契約書を作りますし、働くときには雇用契約書を作ります。

銀行や役所から「契約書の原本を持ってきてほしい」と言われ、「原本って何だろう?」と疑問に持たれたことがあるかもしれません。「正本」「写し」などいくつかバリエーションがあり、それぞれの違いを正確には把握していないかもしれません。

この記事では、契約書の原本とは何か、保管をどうしたらいいかを説明していきます。最近よく目にするようになった電子契約書についても解説します。

【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験

👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー

👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで

👉 不足している条項をAIが提案

契約書の原本とは?定義と特徴

「原本」「写し」など様々な言い方があり混乱しがちですが、通常「原本」というのは、作成名義人が作成した文書のことです。契約書の原本であれば、基本的には契約当事者(=作成名義人)が署名捺印(=作成)した契約書、という意味になります。

契約書原本の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。

- 署名押印があることが多く、契約の有効無効を判断する基礎資料になる

- 紙の場合は印紙を貼る必要があるものが多い

- 契約当事者によっては保管義務が定められているものがある

紙の契約書における「原本」の意味

契約書には紙と電子がありますが、紙の場合の契約書原本とは何を指すのでしょうか。基本的には契約当事者が自署し、捺印したものが原本になります(署名捺印)。

自署しない場合(例えば名前を印字している場合)は「記名」と呼ばれますが、通常は記名だけでなくその隣にハンコを押します(記名押印)。民事訴訟法上、署名か押印があれば真正なものとみなされるからです。

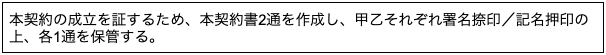

紙の契約書の原本の数は、契約書そのもの(多くは後文)に書かれています。

よくみられる後文は下記でしょう。

この場合、署名捺印/記名押印された原本は2通作られた、ということが分かります。

なぜ原本が重要なのか?法的効力の観点

それでは、どうして原本が重要といわれるのでしょうか。

契約というのは、要は当事者間の権利義務を定めたものであり、相手にどのようなことが請求できるか、又は請求されるのかが定められています。当事者がうまく行っているときは良いですが、うまく行かないとき相手に強制的に従わせる必要が出てきます。

「約束しただろう」と主張すると、「そんな約束はしていない」と反論されるかもしれません。そんなときに「確かに約束した」「約束の内容はこれだ」と立証するための強い武器が契約書なわけです。

特に契約書原本は、相手の署名や押印があるので、偽造の可能性が低いと言えます。

このように、契約書原本は、契約の存在や内容を立証するための特に強い武器になるという意味で重要なのです。

よくある誤解:「原本」に関する勘違い

そんな大切な契約書原本ですが、よく言われる勘違いがあります。

①必ず原本がある?

契約書は原本を必ず作るというイメージがあり、確かにほとんどの場合原本を作ります。ただ、原本を作らなければならないわけではなく、まれに原本を作らない場合があります。

②原本は1通?

なんとなく「オリジナルは1つだけ」と思いがちです。ただ、先述しましたとおり、「契約書2通」、つまり原本は2通作ることが多いです。

当事者の数などによっては、2通に限らずもっとたくさん作るときもあります。

③当事者みんなが原本を持っている?

「各1通を保管」というイメージから、原本は当事者みんなが持っていると思いがちです。ただ、法律上はみんなが保管せよと定められているわけではなく、現にどちらか一方のみが原本を保管することもあります。

ただ、先に述べた「トラブルがあったときの武器」という観点からすれば、なるべく契約書原本をもらっておいたほうがよいことになります。

原本と謄本・正本・副本・写しの違いとは?

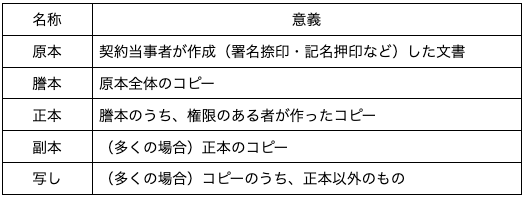

原本に似たような言葉に、謄本や正本などがあります。

おおまかにいうと、原本がオリジナル、原本のコピーが謄本です。

正本・副本・写しは、謄本の一種という位置付けで語られることが多いです。

これらをまとめると、表のようになります。

謄本とは?原本全体の正確な複製

それでは、それぞれみていきましょう。

まず謄本です。謄本は、原本を丸ごとコピーしたものになります。

謄本も、原本を正確にコピーしていれば、契約の存在や内容を立証する証拠にはなります。

ただ、当然ながら偽造のおそれが入ってきますので、原本ほどには証拠として弱いことがあります。

謄本が必要になるケース(謄本をよくみるケース)は、例えば以下のような場合です。

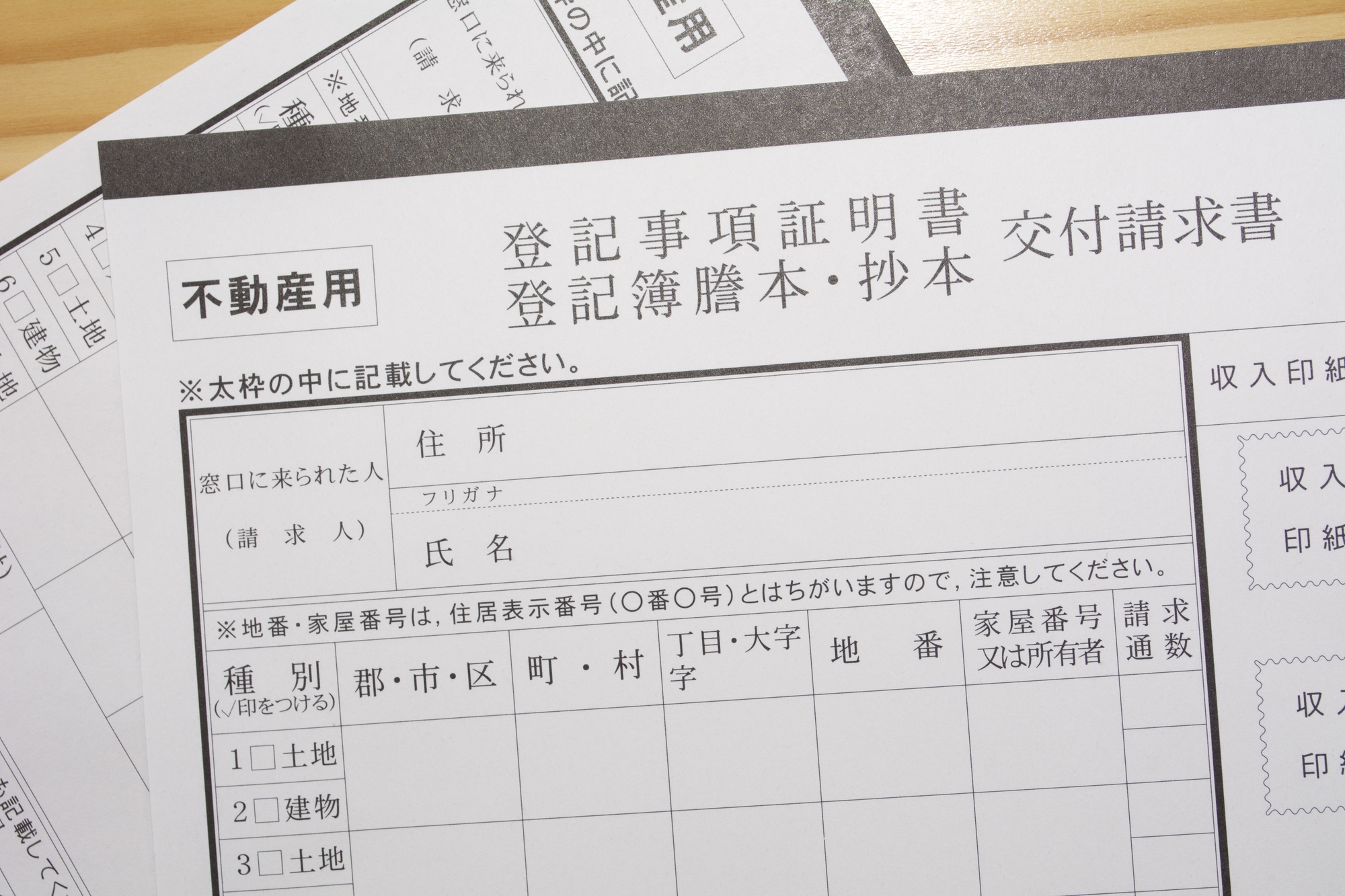

①登記簿「謄本」

不動産登記、商業登記などの「〇〇登記」は、原本が法務局にあります。不動産のことを証明するのにわざわざ法務局から登記簿を持ち出すことができませんので、コピーを取得することになります。

「登記簿謄本」という言い方をよく目にするでしょう(電子化された後は登記事項全部証明書と呼びます)。

登記簿謄本は、法務局などが発行するので原本と変わらない証明力があり、役所・裁判所・銀行などはおおむね登記簿謄本の提出を必要とします。

②戸籍「謄本」

戸籍簿の原本は、市町村役場などに保管されています。これも、登記簿と同様、毎回持ち出すことはできませんので、役所から「戸籍謄本」という謄本を発行してもらうことになります(電子化された後は戸籍全部事項証明書と呼びます)。

戸籍謄本は、役所などが発行するので、原本と変わらない証明力があります。登記簿謄本と同様、役所などに提出する必要があるのは戸籍謄本ということになります。

正本と副本:どちらも謄本の一種?

正本も副本も、謄本の一種です。

正本は、権限のある者が作ったコピーのことで、謄本の中でも原本と同じ効力があることが多いです。

よく出てくるのは、判決正本です。判決書原本自体は、裁判所の中にあります。裁判所の職員(書記官と呼ばれます)が、原本をコピーして「正本」を作り、「確かに正本です」という正本認証を付けます。

これによって、判決正本は判決そのものと同じ効力を持つようになります。

副本は、いろいろな使われ方をしますが、「正本のコピー」という使い方が多いでしょう。

例えば裁判所に出す書面が正本、相手に渡す書面が副本です。

副本の証明力を考えることはほとんどないですが、強いて言えば正本ほどの証明力はなく、「控え」程度に捉えられます。

写しとコピーの違いと法的位置づけ

写しとコピーはほとんど同じ意味で使いますが、住民票のときに違いが出ます。

住民票も、原本が役所にありますから、役所で取得できるのは「住民票の写し」です。役所が発行するものですから、「住民票の写し」は住民票原本と同じ効力があります。

銀行などで「役所で住民票をもらってきてください」と言われるのは、正確には「役所で住民票の『写し』をもらってきてください」という意味になります。

住民票の写しをさらにコピー機などでコピーしたものが、住民票の写しのコピーと呼ばれます。「住民票の写しは不可」と言われるのは、正確には「住民票の写しのコピーは不可」という意味になります。

多くの場面(役所・銀行・裁判所など)では、住民票写しが必要で、住民票写しのコピーでは足りないとされます。

他方で、原本を提出したいけれど返してほしいときがあります。例えばマイナンバーカードを役所に提出するとき、原本を見せますが返してもらう必要があります。そんなときは、マイナンバーカードのコピーを取り、「原本と相違ないことを証明します」などという一筆をしたためます。窓口ではマイナンバーカードを確認し、コピーも確かに正確であることを確認した上で、コピーを受領します。

契約書の原本が必要になるケース

以上、謄本(コピー)について説明してきました。

それでは、謄本ではダメで原本が必要な場面というのはあるのでしょうか。

大きく分けて裁判所での場面と公的機関での場面の2つがあります。

裁判所では、契約で定めた権利義務が本当にあるか審理をします。その審理の中で、自分の主張を立証したいがために、契約書の原本を必要とします。

公的機関では、契約書原本を示すことが法令などで決まっている場合があり、やはり契約書の原本が必要になります。

以下、それぞれ説明します。

法廷での証拠として必要な場合

先ほど、契約書の重要な機能として、契約の存在や内容を立証する武器という話をしました。

この機能が最も現実化するのが裁判所での使用です。

裁判所は、契約書の記載内容だけでなく、その形状や汚損具合などからも心証を取ります。

そこで、裁判所の規則上は、原則として原本を提出し取り調べることになっています。

ただ、実務上は、原本の形状などが問題になることは多くなく、写しを提出することで足りることが多いと言えます。

なお、ここでいう「取調べ」というのは、一般にイメージされる捜査機関による取調べとは異なり、裁判所が原本を目で見て触って確認し、相手方も同様に原本を確認し、すぐに提出者に返却されるものです。

公的機関への提出が求められる時

次に公的機関に提出する場合ですが、原本提出が必要な場面はそれほど多くありません。

一番原本が出てくる場面は、税務調査でしょう。契約書に偽造がないかなどは、原本をみて判断されます。

これはまさに、契約の存在や内容を判断される場面といえるでしょう。

他方で確定申告では原本は提出しません。理論的には全ての申告で原本を確認したいのでしょうが、作業が膨大になってしまうので、ほとんどの申告では原本までは見ず、疑わしいものに限定して原本を確認するという手法になったものと考えられます。

あとは許認可などで契約書の原本を求められることもあります。多くの場合は写しも一緒に提出し、原本証明をして原本は返却してもらいます。役所としても契約書の原本を確認したいだけで保管したいわけではないからです。

原本がなくても対応できる状況とは?

他方で、原本がなくても対応できるものもあります。

①そもそも原本が世に出ていない場合

先に述べた戸籍や登記です。

原本が世に出ず、謄本がある種の「原本」と同じものとして機能します。

②証明力が厳密には要求されない場合

そこまで重要ではない書類であれば、証明力が厳密には要求されないので、写しで足りることがあります。いわゆる「写しで可」と言われている場合です。

例えば助成金の申請などについては、重要な書類(申請書など)以外は写しで足りる場合があります。

他の証拠と合わさって証明できるために、厳密に原本までは要求されないという場合もあります。

③基本的には写しで足り、必要に応じて原本を提出する場合

確認側の手間などに鑑み、原則写しで足りるとされ、問題があれば原本を確認する手法を取る場合もあります。

典型的には、先に述べた確定申告と税務申告の関係です。

契約書の「どこだっけ?」を、二度と起こさない

LAWGUEなら、紙のスキャンデータや契約書ファイルをクラウドで一元管理。

契約書ごとに更新履歴をひも付けておけるので、紛失リスクを抑えつつ、必要な契約をすぐに検索・閲覧できます。

日々の契約実務、まとめてスマートにしませんか?

👉 3分でわかる資料を見る

契約書原本の保管方法と注意点

以上のように、契約書は原本が要求される場面があり得るので、いつでも使えるよう確実に保管しておきたいところです。

契約の相手方に争われたときなどいざというときに契約書原本が見当たらず、写しで立証しようにも難癖をつけられてしまうこともあります。

確実な契約の履行のために、契約書の原本を保管しておくことは大変重要なことです。

紙の原本を安全に保管するためのポイント

それでは、紙の原本を安全に保管するにはどうしたらよいでしょうか。ポイントを紹介します。

①担当者を決める

まず大事になるのは、「どう保管するか」の前に「誰が保管するか」です。

担当者が複数いると、それだけ紛失のリスクが増します。可能な限り担当者を決めて一本化するのが良いです。

②保管場所を決める

次に、保管する場所を決めておきます。

実務上、日焼けや汚損はたびたびみられることであり、それだけで契約書の証明力が落ちるわけではありませんが、大切な書類は大切に管理していた方が説得力は増します。

日に当たらないか、温度は適切か、湿度は適切かなど、物理的に紙を傷めないような配慮も必要です。

専門の業者や倉庫を用意する場合もあります。

③保管方法を統一しておく

最後に、こうして決まってきた保管方法を統一し将来にわたっても維持する必要があります。また、時には保管方法の見直しも必要になることもあるでしょう。

現在の保管方法そのものを管理し、見直しにも備えるには、文書管理規程を策定しておくのが肝要です。

保管期間はどのくらい必要?法的要件を解説

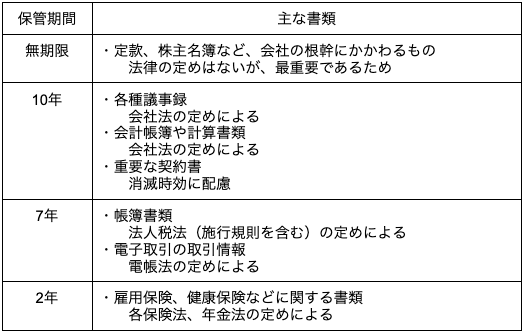

保管規程に欠かせないのが、保管期間です。

保管期間は書類によって異なります。主なものをまとめると以下のようになります。

原本紛失時の対処法とリスク回避策

これほど重要な契約書ですが、万が一原本をなくしてしまった場合はどうしたらよいでしょうか。

①原本の代替となるようなもので足りるか検討する

PDFで保存している場合などがあるはずです。この場合、原本ではないですが、写しで足りるかどうか検討します。

写しでは証明力は落ちますが、相手との関係で紛争になりにくそう、その他の事情からみてPDFでも問題なく立証できそうなどの事情があれば、PDFのままにしておくことが考えられます。

②相手方に原本の再作成を依頼する

PDFでは心許ないのであれば、原本の再作成を依頼することが考えられます。

ただ、契約書を紛失するような企業であるとみられてしまうというリスクがあります。

③相手に写しへの原本証明をもらう

原本証明をもらうことも考えられます。ただ、②と同じリスクがあります。

それでは、紛失のリスクをいかに減らせばよいでしょうか。

以下、いくつかご紹介します。

①文書管理規程を策定する

先に述べた規程の策定です。

管理の方法が定まっていれば、管理の状況を遡っていけば見つかる可能性が出てきます。

例えば持ち出されたとき、オフィスを引越したときなど、そのときの状況を検証しやすくなります。

②外部委託を検討する

社内での管理が難しそうであれば、外部委託を検討します。

費用がかかるので、例えば重要な契約書に限定することが考えられますが、その場合でも文書管理規程と接続しておきましょう。

③電子契約を導入する

電子契約であれば、紙よりも相当紛失のリスクが減ります。取引先との兼ね合いもあるので導入しにくいこともありますが、実務上かなりの部分が電子契約にとって代わってきているでしょう。

電子契約は紛失のリスクを減らすだけでなく、保管コスト(場所がいらなくなるなど)の削減にもつながります。電子契約の運用コストと比較検討することになるでしょう。

書面契約と電子契約における原本の考え方

それでは、この電子契約では、原本は何になるのでしょうか。

紙であれば、互いの署名や押印があるものが原本であり、イメージもしやすいでしょう。

電子契約の場合は、多くの場合紙ではなく電子データを原本として扱います。ただ、無数にコピーできてしまうのでは、との疑問が出てくるでしょう。

この「写しではなくて確かに原本である」という太鼓判が、紙においては署名+捺印で、電子契約では電子署名+タイムスタンプになるのです。

電子契約では「原本」はどう定義される?

先に述べたとおり、契約書において「原本」はなくても構いません。ただ、保管などの観点から、電子契約においても原本を定めることが多いでしょう。

契約書後文で、「電子データを原本とし、同ファイルを印刷したものは写しとする。」などと定めれば、電子データである電子契約ファイルが原本となります。

電子契約書は、電子証明書とタイムスタンプが主な柱となります。電子証明書は、紙でいう署名(及び捺印)に当たるものであり、認証には国の認定制度もあります。

タイムスタンプは、作成時刻を保証するものです。電子証明書で「誰が」を保証し、タイムスタンプで「いつ」を保証することになります。さらに、長期署名(電子署名の有効性を事実上延長させる)のためにも、タイムスタンプが有効です。

電子署名法から見た電子契約の法的効力

それでは、電子契約の法的効力はどのように判断されるのでしょうか。紙でも、きちんと署名されていることが根本的な要素になります。電子契約でも同じように、電子署名が有効かを考えていきます。

電子署名法2条では、①署名者が作成したと分かること、②改変されていないことが分かることの2つの条件を定めています。①が電子証明書、②がタイムスタンプということになります。

電子署名は大きく当事者型と立会人型に分かれますが、当事者型は当事者が電子証明書を取得します。立会人型は、多くの場合サービス提供事業者が電子証明書を発行します。電子署名法が想定しているのは当事者型と思われますが、国の見解をみると立会人型も(十分なセキュリティ措置等があれば)電子署名法が適用されると考えられます。

このように、電子証明書+タイムスタンプによって電子署名法が適用される結果、電子契約書としては真正なものと推定されます(電子署名法3条)。

紙の契約書をPDF化した場合の原本性

電子契約書をみてきました。より手軽に、「紙をPDFにしたらよいのでは」とお考えになるかもしれません。

ただ、電子契約書は、上記のように厳しい要件を課してようやく有効になります。改ざんの危険が高いからです。単純に紙をPDFにしたら、改ざんの危険は消えませんから、その法的な証明力は低くなってしまいます。つまり、電子契約書は、電子データを原本とできますが、紙をPDFにしても写しにしかならないのです。

したがって、紙をPDFにし、紙を捨ててしまうのはリスクのある行為です。

リスクをなくすには、電子契約として締結し直すほかありません。

電子契約にしなければリスクは残りますが、例えば①他の資料(当事者のメールなど)も含めて保存する、②パスワードや編集権限を制限することで改ざんされにくくするなどの方策は一応考えられます。

ただ、②は契約の相手方を噛ませる形で改ざん防止をすることはなかなか難しく、可能性としては①ですがこれも証明力という点では落ちます。

電磁的記録で保存したいのであれば、初めから電子契約を検討することをお勧めします。

契約書の「どこだっけ?」を、二度と起こさない

LAWGUEなら、紙のスキャンデータや契約書ファイルをクラウドで一元管理。

契約書ごとに更新履歴をひも付けておけるので、紛失リスクを抑えつつ、必要な契約をすぐに検索・閲覧できます。

日々の契約実務、まとめてスマートにしませんか?

👉 3分でわかる資料を見る

まとめ

以上のとおり、契約書の原本とは何かをご説明した上で、原本の重要性を述べてきました。

一番大事なのは証明力で、契約の存在や内容を立証するための重要な証拠であり、相手に契約を守らせる武器なのです。

さらに、最近よくみられるようになった電子契約についても、紙との違いを含めご説明しました。

最後に、契約書の原本についてよくある質問にお答えします。

よくある質問

契約書は原本・コピーどちらを保管するのでしょうか

まずは契約書の後文をご確認ください。

原本は誰が保管し、コピーは誰が所持するかが記載されています。

ただ、契約の存在や内容を立証するためのものですので、可能な限り原本をもらうようにしてください。保管のときに大事になることは先に述べたとおりです。保管規程を作るなどして、紛失しないように気を付けてください。

契約書における原本とは何ですか

であれば基本的に署名押印、記名捺印があるものです。電子契約であれば、通常は電子データが原本になります。

原本を作成したのか、作成したのであれば何部作ったのかは、契約書の後文をご確認ください。

先述したとおり原本はなくても良いですが、紙であれば通常は契約当事者の数だけ原本を作ることが多いです

契約書はコピーでも問題ないですか

証明力が落ちますので、「コピーを保管する」となっていなければ、原本をもらい保管するようにしてください。

税務調査などでは原本が必要になることがあります。

また、重要な契約書は保管期間も定められていますので、保管期間内は原本を残しておくようにしましょう。

AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。