英文契約書の用語や例、考え方やレビューする際のポイントを解説

.jpg?fm=webp&q=80&w=1200&fit=crop)

多くの企業が国境をまたぐ取引を広く行うようになって久しく、また昨今の国内における法務関連事項への関心度の高まりも相まって、英文契約書はますます重要なビジネスツールとなっています。

本記事では、ビジネスパーソンに向けて、英文契約書の基本的な概念やレビューの際のポイントを解説します。

【参考】契約書レビューツール「LAWGUE」の便利機能を無料デモ体験

👉 自社・業界特有の特徴を踏まえた自動レビュー

👉 似た契約書をAIが勝手に探して、簡単に比較まで

👉 不足している条項をAIが提案

英文契約書の構成とは

英文契約書は、英米法固有の概念を踏まえた前文を設けるなど、和文契約書とは異なる点がいくつかあります。まずは、英文契約書の基本的な構成を確認しておきましょう。

英文契約書の項目

一般的に英文契約書は次のような項目で構成されています。

- タイトル

- 頭書

- 前文

- 定義

- 本体条項

- 一般条項

- 最終部[後文]

- 当事者の署名欄

- 付属書類

タイトル

英文契約書の冒頭には「表題(Title ; タイトル)」を記載します。

英文契約書において、「契約書」や「合意書」は”Agreement”、「覚書」は”Memorandum”などと表記されます。

契約書の表題の付け方には、厳密なルールはありません。ただし、契約内容に合致しないタイトルを付けると契約内容の解釈に疑義が生じる恐れがあり、また、契約管理がしにくくなりますので、契約書の内容が一目で把握できる表題を付けましょう。

英文契約書の表題(タイトル)例

- Sales Agreement/Contract for Sale 売買契約書

- Service Agreement サービス契約書

- Contractor Agreement/Outsourcing Agreement 業務委託契約書

- Confidentiality Agreement/Non-Disclosure Agreement 秘密保持契約書

- License Agreement ライセンス契約書

- Loan Agreement 貸付契約書

- Share Purchase Agreement 株式譲渡契約書

- Distributorship Agreement 販売代理店契約

- Employment Agreement 雇用契約書

- Joint Venture Agreement 合弁契約書

頭書

表題の次には、頭書(Head)として、当事者の氏名(名称)・所在地、取引の内容、契約締結日、本文の内容にて契約を締結する旨などを簡潔に記載します。

This Agreement is made and entered into this 1st day of April,2025, between ABC Corporation of~ and XYZ Corporation ~.

【訳】

本契約は、2025年4月1日、~に所在するABC株式会社と~に所在するXYZ株式会社との間で締結された。

前文

前文は“WHEREAS”、“RECITALS”などで始まる文で、契約に至った経緯を記載するものです。

英米法においては、契約の成立には原則として「約因」(consideration)、つまり対価関係が必要とされています。そのため、これから行う取引の約因を明らかにするために、契約に至った経緯を記載します。

WHEREAS, ABC desires to sell to XYZ certain products hereinafter set forth; andWHEREAS, XYZ is willing to purchase from ABC such products.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements contained herein, the parties hereto agree as follows:

【訳】

ABCはXYZに対してこの契約において所定の製品を販売することを希望している。XYZはその製品をABCから購入することを希望している。

よって、この契約に含まれる両者相互の約束を約因として、両者は以下の通り合意する。

定義

長文の契約書では、本文の前に頻出の用語について定義(Definition)を記載しておくことがあります。

本体条項

英文契約書の本文には、当事者が合意した内容を漏れのないように、明確な文言で記載しなければなりません。

取引の内容やリスクはもちろん、法令上規定が求められる条項などを踏まえて、本文として記載する必要がある内容をしっかりと精査しましょう。

条文の意義を明確化するためには「5W1H」や文型を意識して条文を作成することが重要です。

一般条項

本体条項の後に一般条項(General Provisions)を定めます。一般条項には例えば次のようなものがあります。

- 契約期間(Term)

- 不可抗力(Force Majeure)

- 損害賠償責任の制限(Limitation of Liability)

- 完全合意条項(Entire Agreement)

- 譲渡制限(No Assignment)

- 解除(Termination)

- 準拠法(Governing Law)

- 紛争解決(Dispute Resolution)

最終部

契約書の最終部(後文)には、次のような事項を記載します。

- 契約書作成の目的(本契約の成立を証するため)

- 契約書の通数(当事者の数と同通数を作成するのが原則)

- 作成者(当事者全員)

- 契約締結の方法(記名押印、署名捺印、サインなど)

- 保管者(各自1通ずつを保管するなど)

電子契約の場合は、紙の契約書の場合と異なる点があり、次の事項を記載します。

- 契約書作成の目的(本契約の成立を証するため)

- 電磁的記録で契約書を作成する旨

- 作成者(当事者全員)

- 契約締結の方法(電子署名など)

- 保管者(各自電磁的記録を保管するなど)

当事者の署名欄

署名欄には、当事者の情報(名称・住所・代表者)を記載した上で、当事者全員が以下のいずれかの方式によって調印を行います。

- あらかじめ当事者の氏名(名称)を印字しておき、当事者が押印又はサインする

- 当事者が氏名(名称)を自署し、押印する

付属書類

契約の細かい条件については、本文ではなく別紙にまとめることもあります。

英文契約書の場合、「別紙」は“Attachment”、“Appendix”、 “Exhibit”、 “Annex”などと表記されます。

伝統的な英文契約書の英文の構成

英文契約書は独特の表現や概念が用いられるものの、英文の構成は通常の英文法(5文系)に従って書かれています。

【例】

- This Agreement is made and entered into this 1st day of April,2025, between ABC Corporation of~ and XYZ Corporation ~.

(本契約は、2025年4月1日、~に所在するABC株式会社と~に所在するXYZ株式会社との間で締結された。)(S(主語)+V(動詞)) - IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed in duplicate by their duly authorized representatives as of the date first above written.

(上記の証として、本契約当事者は両当事者の正当な権限を有する代表者により、冒頭記載の日付で本契約2通を締結させた。)(S(主語)+V(動詞)+O(目的語)+C(補語))

英文契約書の形式とは

英文契約書には、大きく分けて3つの様式のものが使用されています。

フォーマルな形式

WHEREAS Clauseで約因を明らかにしている伝統的な形式です。

SALES AND PURCHASE AGREEMENT

This Agreement is made as of the 1st day of April, 2025, (the “Effective day”) between:

ABC Corporation a corporation duly organized and existing by virtue of the laws of XXX with its principal office at_______ (hereinafter called “ABC”), and XYZ Corporation, a corporation duly organized and existing by virtue of the laws of XXX with its principal office at ________, (hereinafter called “XYZ”),

WITNESSETH:

WHEREAS, ABC desires to sell to XYZ certain products hereinafter set forth; and WHEREAS, XYZ is willing to purchase from ABC such products.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements contained herein, the parties hereto agree as follows:

Article 1 (Definitions)

・・・・・・・

(以下省略)

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the date first above written.

〔署名欄〕

(ABC)ABC Corporation

By:________

Name:

Title:

Date:

(XYZ)XYZ Corporation

By:________

Name:

Title:

Date:

【和訳】

売買契約書

XXX国の法律に基づき設立され存在し、~に本社を置くABC株式会社(「ABC」)とXXX国の法律に基づき設立され存在し、~に本社を置くXYZ株式会社(「XYZ」)との間で2025年4月1日(効力発生日)に締結されたこの契約は、以下のことを証するものである。

ABCはXYZに対してこの契約において所定の製品を販売することを希望している。XYZはその製品をABCから購入することを希望している。

よって、この契約に含まれる両者相互の約束を約因として、両者は以下の通り合意する:

第1条(定義)

・・・・・・

本契約書の内容を証するため、両者はその権限を与えられた代理人をして上記に記す日を以て本契約を締結する。

カジュアルな形式

WHEREAS Clauseを廃し、RECITALSとして列記するなどカジュアルな形式のものも使用されています。

SALES AND PURCHASE AGREEMENT

This Agreement is made as of the 1st day of April, 2025, (the “Effective day”) between:

ABC Corporation a corporation duly organized and existing by virtue of the laws of XXX with its principal office at_______ (hereinafter called “ABC”), and XYZ Corporation, a corporation duly organized and existing by virtue of the laws of XXX with its principal office at ________, (hereinafter called “XYZ”).

RECITALS

1. ABC desires to sell to XYZ certain products hereinafter set forth;.

2. XYZ is willing to purchase from ABC such products.

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:

Article 1 (Definitions)

(以下省略)

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the date first above written.

〔署名欄〕

【和訳】

売買契約書

この契約は、XXX国の法律に基づき設立され~に本社を置くABC株式会社(「ABC」)とXXX国の法律に基づき設立され~に本社を置くXYZ株式会社(「XYZ」)との間で2025年4月1日(効力発生日)に締結された。

(背景)

・ABCはXYZに対してこの契約において所定の製品を販売したいと思っている。

・XYZはその製品をABCから購入したいと思っている。

そこで次のように合意する。

第1条(定義)

・・・・・・

本書の内容を証するため、両者はその権限を与えられた代理人をして上記に記す日を以て本契約を締結する。

レター形式

次の様式のように、契約書形式ではなく手紙の形式で契約内容の合意とするものもあります。

April 1,2025

Mr. Andy Leung

Department Officer of the Importing Department XYZ Corporation

__________(住所)____________________________, XXX [country]

RE: Sales and Purchase of our Products

Dear Mr. Leung:

This letter will confirm the agreement between ABC Corporation (“ABC”) and XYZ Corporation (“XYZ”) as follows:

1.

・・・・・・

(以下省略)

〔結語部分〕

If the foregoing is in accordance with your understanding of our agreement, please sign and return the enclosed copy of this letter.

Sincerely,

Global Business Ltd.

By:________________________

AGREED TO AND ACCEPTED:

XYZ Corporation

By:_______________________

【和訳】

2025年4月1日

(住所)

XYZ株式会社

輸入部部長 アンディ・レオン殿

RE:当社製品の売買の件

拝啓

本書は、ABC株式会社(「ABC」)とXYZ会社(「XYZ」)との間における合意が以下の通りであることを確認するものです。

1.

・・・・・・

上記が我々の合意についての貴社のご理解の通りでありましたら、同封の本書の写しにサインし、ご返送ください。

敬具

ABC株式会社

同意し承諾しました。

XYZ株式会社

英文契約書と和文契約書の違い

レビューをする際の考え方や注意点は、基本部分は英文契約書も和文契約書も共通しています。もっとも、英文契約書には以下に挙げるように、和文契約書とは異なる特徴もあります。

- 英文契約書は網羅的で分量が多い

- 準拠法・合意管轄条項の重要度が高い

- 明確な表現が要求される

- 専門的な用語を理解する必要がある

英文契約書は網羅的で分量が多い

英文契約書は、異なる国に所在する当事者が国を跨いで取引する場合に用いられることが通常です。そのため、国内取引よりも予期せぬ事態が生じる可能性が高いです。そのため、「本契約書に定めのない事項は、当事者の誠実な協議により定める。」といったように「別途協議」にゆだねることが多い日本国内の当事者間で締結される契約書とは対照的に、可能な限り将来起こりうる様々な事態を想定して、対処できるよう網羅的にルールを取り決めておく必要が高いといえます。

また、法律や商慣習、文化の異なる国の当事者同士が取引をするため、「通常このような意味と考えられるだろう」が通用しないことが多々あります。そのため、二義を許さないように条文を記載する必要があるのです。

しかも、英米法には、「口頭証拠排除原則」(Parol Evidence Rule)が存在します。口頭証拠排除の原則とは、契約書が存在する場合は、その契約書の内容と矛盾する当事者間の口頭又は書面の合意を、契約締結以前に存在していたとしても、裁判所は考慮しないという考え方です。「口頭証拠」といっても実際には書面の証拠も排除されます。

こうしたことから、契約から想定される事態の処理方法はできるだけ網羅的に協議し、契約書に詳しく書き込むことになるため、必然的に分量が多くなります。数十から数百ページに及ぶ英文契約書、比較的よく見られます。

準拠法・合意管轄の定めの重要度が高い

異なる国や地域の主体同士が英文契約書を締結する場合は、準拠法(Governing Law)と合意管轄(Jurisdiction)を定めることの重要性が高くなります。

- 準拠法(Governing Law)

どの国・地域の法に従って契約書の内容を解釈し、どの国・地域の法を契約書に適用するかという問題です。取引が主に行われる主体の国・地域の法を選択するか、または当事者のうち交渉力の強い主体の国・地域の法を選択するのが一般的です。 - 管轄(Jurisdiction)

契約に関して紛争が発生した場合に、どこの国の司法機関で解決を図るかについてあらかじめ定める条項です。当事者のいずれかが属する主体の国・地域の裁判所を指定するケースと、裁判とは別に仲裁地や仲裁機関を定めるケースがあります。

各国によって執行制度も様々なので、その司法機関で判決を得たとして、執行できるかどうかも考慮する必要があります。

英文契約書を締結する際には、自社にとってのメリット・デメリットを考慮し、現実的な解決方法も想定して準拠法と合意管轄を定めることが大切です。

明確な表現が要求される

言語、法制度、文化の異なる国に所在する当事者同士が取引する場合は、契約文言に対する認識に齟齬が生じやすいため、表現が一義的に明確であることが特に重要となります。

例えば、「義務」(~しなければならない)の表現としては、日常英語ではShall・Must・Willなどが候補に挙がりますが、契約書ではmustではなくshallが用いられます。willはshallより法的強制力が弱い又は法的強制力がない場合に使用されることがあります。

1つの契約書内にshallとwillを混在させていると、後者の場合は法的強制力を否定される可能性があります。同じ意味の場合は同じ表現を用いる必要があります。

また、「禁止」を定める場合は、shall notやbe prohibited from~が用いられます。「権利がある」「することができる」ことを意味する表現としては、canは用いません。mayは用いることがありますが、be entitled to、have right toを用いることが一般的です。

このように、英文契約書においては、一般的な英文の中で使用される英単語をそのまま使用しない場合があったり、意図したものと異なる意味に解釈されてしまったりする危険性があることから、表現の選択には注意が必要です。

専門的な用語を理解する必要がある

英文契約書では、日常では使用しない専門的な法律用語がよく使用されます。

これらを理解しないまま契約書を作成したり、相手方から提示された書式のまま締結してしまったりすると、意図とは反する内容で契約が成立してしまうリスクがあるため注意が必要です。

英文契約書で頻出の用語や概念として、例えば次のようなものがあります。

- 完全合意条項(Entire Agreement)

完全合意条項は、当事者間の契約内容は契約書に記載されたことが全てであることを確認する条項です。先述の口頭証拠排除原則(Parol Evidence Rule)を具体化したものといえます。

完全合意条項が設けられている場合、たとえ契約書締結前に交渉の中で、口頭、文書、メールなどでお互いに合意できたと思われる内容であっても、最終的に契約書に記載されなければ、契約内容となりません。そのため、必要な事項が網羅的に契約書に記載されているか、締結前によく確認する必要があります。 - 不可抗力(force majeure)

不可抗力条項は、不可抗力によって契約を履行できなくなった場合の当事者の責任を制限又は免除する条項です。可抗力条項は日本国内の契約書でも見かけられますが、国境を跨いで長期間に及ぶことも多い英文契約書においては、不可抗力が発生する可能性が高いためより重要になります。

自然災害(act of God)、火災(fire)、資材の不足(shortage of materials)、戦争(war)、戦争類似の状況(warlike conditions)、strikes(ストライキ)、疫病(epidemics)など、どのような場合に不可抗力に該当するのか具体的に列挙し、かつ、これらに限定されないこと(or any other similar cause or causes)を明記しましょう。

コロナ禍や世界各地での紛争など、世界情勢が不安定となっている昨今、不可抗力条項の重要性はより高まっているといえるでしょう。 - 法的拘束力のある/ないこと(be legally binding/not be legally binding)

正式な契約の前段階に、基本的な契約条件について相互に認識を確認すために、確認書(Memorandum of Understanding;MOU)や覚書(レター・オブ・インテント;Letter of Intent;LOI)を取り交わすことがあります。

これらの合意書面に法的拘束力を持たせるかどうかは、ケースバイケースですが、いずれにしても、相互に認識に相違が生じやすいことから、法的拘束力の有無を明確にしておくために上記の表現が用いられます。

上記のほか、英文契約書で用いられる専門的な表現としては以下のようなものがあります。通常の英文では見かけない表現でありながら、契約条件に直接関わるものが多いため、注意が必要です。

- as is 現状有姿で

- As the case may be 場合によって

- Bona fide 文脈により、誠実に又は善意で(知らずに)

- Conditions Precedent 停止条件/前提条件

- et al. そのほか

- de facto 事実上

- Indemnification/Indemnify 補償

- In lieu of ~に代わって

- made and entered into 締結した

- mutatis mutandis 準用する

- On behalf of ~の代理として/~のために

- per diem/per annum 1日あたり/1年あたり

英文契約書とレター・オブ・インテントの違い

レター・オブ・インテント(Letter of Intent;LOI)とは、正式な契約書に至る前の暫定的な合意内容を記載して取り交わす文書で、合意書、覚書などと訳されることが多いです。

M&Aや業務提携など重要な契約交渉において、あくまで正式な契約前の認識を共有するため、法的拘束力を持たせないで作成することもあれば、これ自体を一つの契約書として、確定的に合意内容を記載し法的拘束力も持たせることもあります。

締結の目的に応じて、法的拘束力を持たせるべきかどうか判断することになります。

英文契約書をレビューする際のポイント

英文契約書をレビューする際、特に注意すべきポイントとしては、例えば以下の点が挙げられます。

- 自社に不利な条項を見逃さない

- 過去の契約書との差異を確認・検証する

- 関連契約との整合性を確保する

自社にとって不利益な条項がないか確認する

自社に不当に不利な内容となっていないか確認し、許容できないほど不利であれば修正することは、契約書のレビューの基本的な目的です。これは英文契約書においても和文契約書においても同様です。

特に、英文契約書においては、口頭証拠排除原則や完全合意条項により最終的な契約書の内容のみが裁判の証拠となるので、「常識的に考えて一方的に自社に不利な条項は裁判で認められないだろう。」は通用しません。

そのため、お互い自社に有利な内容を契約書に盛り込もうとしますので、自社に不利な(許容できないほど不利な)条件となっていないか、慎重に洗い出す必要があります。

相手方が契約書のドラフトを作成した場合は、必然、相手方に有利な(つまり、自社にとって不利な)内容が多く含まれている可能性が高いため、特に網羅的な確認が必要です。

過去の契約書との差異を確認し、妥当性を検証する

過去に同種の契約を締結しているか否かを確認し、締結している場合は今回の契約と比較して、その妥当性を検証する必要があります。

特に相手方が契約書のドラフトを作成した場合には、過去の契約から説明なく内容が変更されているケースも多いです。目視での比較だけでなく、ワープロソフトの比較機能を用いるなどして、自社にとって問題のある変更がなされていないかどうか慎重に確認しましょう。

関連契約と矛盾点が無いか確認する

今回締結する契約と関連する契約を過去に締結している場合は、相互に内容を照らし合わせて、矛盾点がないことを確認する必要があります。

よく見られるのは、過去に本体となる契約(原契約)を締結している状況で、新たにレター・オブ・インテント(LOI)などを追加で締結するケースです。この場合は、原契約の内容を併せて再確認しなければなりません。

英文契約書を作成する際のポイント

自社が英文契約書を作成する場合も、相手方の書式をレビューする場合と基本的な考え方は共通しますが、異なる点もあります。

自社が作成する場合は、次のような点に注意しましょう。

タイトルを具体的にする

タイトルについて決まったルールはありませんが、英文契約書には”Agreement”や”Memorandum”がよく使用されます。英単語としては“Contract”も契約を意味しますが、契約書上は“Agreement”の方がよく使用されます。

契約内容に合致しないタイトルを付けると契約内容の解釈に疑義が生じる恐れがあり、また、契約管理がしにくくなりますので、契約書の内容が一目で把握できる表題を付けましょう。

以下は、よく使用される具体的な契約書のタイトル例です。

- Sales Agreement/Contract for Sale 売買契約書

- Service Agreement サービス契約書

- Contractor Agreement/Outsourcing Agreement 業務委託契約書

- Confidentiality Agreement/Non-Disclosure Agreement 秘密保持契約書

- License Agreement ライセンス契約書

- Loan Agreement 貸付契約書

- Share Purchase Agreement 株式譲渡契約書

- Distributorship Agreement 販売代理店契約書

- Employment Agreement 雇用契約書

- Joint Venture Agreement 合弁契約書

英文契約書特有の英語表現に注意する

自社が英文契約書を作成する際は、前記のような、「義務」「権利」「禁止」を意味する表現の違いや、Bona fide(誠実に又は善意で(知らずに))やper diem/per annum(1日あたり/1年あたり)のような英文契約書特有の表現に注意しましょう。

そのほか、“Provided,however,that”(ただし、~の場合を除く」)、“without prejudice”(~の場合は留保する)のような、英文契約書に頻出の表現を抑えておくとよいでしょう。

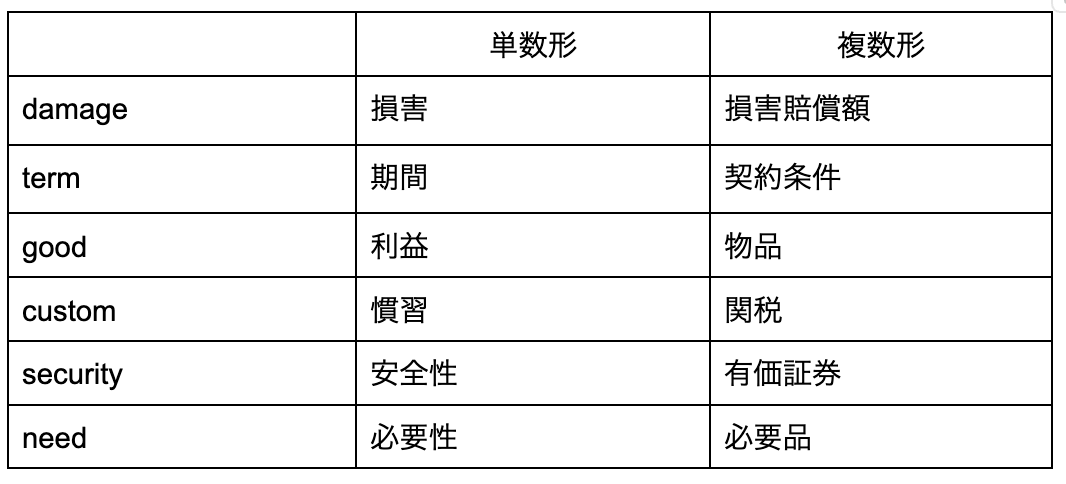

また、英文契約書で使用する単語は、単数形と複数形で意味が変わるものがあります。「s」の脱字で契約内容が変わってしまうことにもなりかねないので、英文契約書を作成する際はこの点にも注意しましょう。

【例】

交渉相手の修正事項に注意する

自社が契約書を作成する場合は、相手方から修正要望を受ける立場になります。その際は、相手の修正要望に応じることが、自社にとって不当に不利にならないか検討する必要があります。

また、相手の修正箇所を見落とすことのないよう、目視ではなくワープロソフトの比較機能を使用するなどして変更箇所をよく確認しましょう。

英文契約書のレビューを、AIでスムーズに

LAWGUEなら、契約書の差分確認・翻訳・類似契約書検索をひとつの画面で完結。AI翻訳で専門用語や契約書特有の表現も正確に理解し、見落としや確認漏れを防ぎながら作業を効率化できます。国際取引の契約対応を、よりスマートに。

👉 3分でわかる資料を見る

まとめ

以上、英文契約書をレビュー・作成する際の考え方やポイントを解説しました。英文契約書は分量が多く、和文契約書や日常的な英語と異なる表現が使用されるなど、思わぬところに落とし穴がありますので、自社の利益を守るために本記事を参考にポイントを押さえておきましょう。

AIで契約書・規程業務を効率化するツール「LAWGUE(ローグ)」を提供し、法務実務とリーガルテックに精通したエキスパートによる、お役立ち情報を発信しています。